.

Журнал «Инфекция и иммунитет» учрежден Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербургским региональным отделением Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов и Северо-Западным отделением медицинских наук при участии Отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Журнал посвящен многочисленным аспектам взаимодействия различных микроорганизмов с организмом хозяина и представляет интерес для микробиологов, иммунологов, эпидемиологов и клиницистов. Наиболее детально обсуждаются следующие вопросы:

• молекулярные основы инфекций, вызываемые патогенными бактериями, грибами и паразитами;

• механизмы патогенности микроорганизмов;

• влияние факторов вирулентности микроорганизмов на клетки организма хозяина;

• факторы и механизма защиты организма хозяина от инфекций;

• факторы неспецифического и специфического иммунитета;

• экспериментальные модели инфекционной патологии;

• разработка вакцин и неспецифических средств противоинфекционной защиты.

В состав редколлегии и редсовета журнала входят ведущие российские микробиологи, вирусологи и иммунологи, а также 8 иностранных специалистов. В их числе 13 действительных членов РАН, 5 членов-корреспондентов РАН, 19 профессоров. Все публикуемые в журнале статьи, обзоры и лекции проходят обязательное рецензирование членами редколлегии. Традиционными разделами журнала являются: оригинальные статьи, лекции, обзоры, краткие сообщения, случаи из практики.

Журнал «Инфекция и иммунитет» был зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78–00910 от 24 июня 2011 г. В феврале 2016 года журнал перерегистрирован Роскомнадзором РФ (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-64788 от 02 февраля 2016 г.). Международный стандартный серийный номер (ISSN) журнала – 2220-7619. Журнал ежеквартальный (4 номера в год), объем журнала – 12-14 условных печатных листов (96-112 страниц формата A4). С 2011 года открыта регулярная подписка на журнал по всей территории Российской Федерации и в странах СНГ: подписной индекс в каталоге «Роспечать» — 95001, в каталоге «Пресса России» — 41392.

Журнал «Инфекция и иммунитет» полностью соответствует критериям ВАК РФ, предъявляемым к научным журналам, и с 2012 г. входил в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук». 1 декабря 2015 года журнал был включен в ныне действующий обновленный перечень рецензируемых научных изданий.

С апреля 2014 года журнал «Инфекция и иммунитет» включен в международную базу Ulrich’s Periodicals Directory.

В 2015 году журнал «Инфекция и иммунитет» был включен в перечень отечественных журналов, признанных наиболее востребованными как в России, так и за рубежом и размещенных на платформе Web of Science в составе отдельной, но полностью интегрированной с платформой Web of Science базы данных Russian Science Citation Index (RSCI)

С 2016 года журнал «Инфекция и иммунитет» вошел в состав Web of Science Core Collection (индексируется Emerging Sources Citation Index (ESCI)).

C марта 2017 года журнал «Инфекция и иммунитет» включен в международную базу Scopus.

На текущий момент по данным анализа «Российского индекса научного цитирования» (РИНЦ) пятилетний импакт-фактор для журнала «Инфекция и иммунитет» составил 0,647, а двухлетний импакт-фактор – 0,676 при показателе самоцитируемости 8 %.

Журнал «Инфекция и иммунитет» учрежден Северо-Западным отделением РАМН, Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Санкт-Петербургским региональным отделением Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов при участии Отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Журнал посвящен многочисленным аспектам взаимодействия различных микроорганизмов с организмом хозяина и представляет интерес для микробиологов, иммунологов, эпидемиологов и клиницистов. Наиболее детально обсуждаются следующие вопросы:– молекулярные основы инфекций, вызываемые патогенными бактериями, грибами и паразитами;– механизмы патогенности микроорганизмов;– влияние факторов вирулентности микроорганизмов на клетки организма хозяина;– факторы и механизма защиты организма хозяина от инфекций;– факторы неспецифического и специфического иммунитета;– экспериментальные модели инфекционной патологии;– разработка вакцин и неспецифических средств противоинфекционной защиты.Все публикуемые в журнале статьи, обзоры и лекции проходят обязательное рецензирование членами редколлегии. Традиционными разделами журнала являются: оригинальные статьи, лекции, обзоры, краткие сообщения, случаи из практики.

Журнал включен в списки БД МБД, WoS(ESCI), Scopus

- Классификатор ВАК

- 1.5.10 Вирусология

- 1.5.11 Микробиология

- 14.03.09 Клиническая иммунология, аллергология

- 3.3.8 Клиническая лабораторная диагностика

| Percentile | Scopus ASJC Code | Scopus Sub-Subject Area | Quartile |

|---|---|---|---|

| 10 | 2725 | Инфекционные заболевания | 4 |

| 5 | 2723 | Иммунология и аллергические реакции | 4 |

| 5 | 2403 | Иммунология | 4 |

| CiteScore | Open Access | Source ID |

|---|---|---|

| 0,3 | YES | https://scopus.com/sourceid/21100821112 |

| Web Site | Articles in 2018 | Articles in 2019 | Articles in 2020 |

|---|---|---|---|

| Link | 56 | 87 | 60 |

Опубликовать научную статью

- ISSN: 22207619

- Выпусков в год: 4

- Импакт-фактор РИНЦ: 0,647

- Научный журнал включен в список ВАК России.

Прикрепите вашу статью в форме ниже, и мы отправим контактные данные журнала Russian Journal of Infection and Immunity, и альтернативные журналы по теме вашего исследования

Изучайте услуги, выбирайте подходящую, оформляйте заявку, взаимодействуйте с лучшими экспертами и добивайтесь своих целей. У вас всё получится!

С наилучшими пожеланиями,

команда «ORES»

В журнале «Инфекция и иммунитет» появилась публикация разработчиков вакцины «ЭпиВакКорона» — ГНЦ «Вектор», — о чем было краткое сообщение в конце моей статьи «ЭпиВакКорона в иллюстрациях», опубликованной в «Троицком варианте». Статью о первых фазах клинических испытаний вакцины «Вектора» в научном мире очень ждали. При полной непрозрачности разработки любая информация, проливающая на неё свет, крайне желательна. Разберем, как устроена вакцина «ЭпиВакКорона», и что стало известно из публикации о ней.

Стоит заметить, что редакция журнала «Инфекция и иммунитет», в которой опубликована работа [1], входит в структуру Роспотребнадзора — ведомства, частью которого является и сам разработчик «ЭпиВакКороны» — ГНЦ «Вектор». Увы, но при таком раскладе независимость оценок данной публикации рецензентами в этом журнале не гарантирована.

В начале февраля ТАСС опубликовал следующее заявление:

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” Роспотребнадзора направил результаты клинических исследований вакцины фазы I–II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Их публикация ожидается в ближайшее время. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что до выхода международных публикаций обнародование результатов в русскоязычных научных изданиях не представляется “целесообразным” из-за “эксклюзивности и значимости для широкого круга потенциально заинтересованных лиц”.

Наблюдается противоречие между намерением разработчиков вакцины печататься в зарубежных изданиях в начале февраля и реальностью, в которой статья выходит в российском издании, аффилированном с Роспотребнадзором, во второй половине марта. Можно предположить, что рецензенты зарубежных изданий не пропустили статью в печать.

Увы, публикация о вакцине «Вектора» начинает разочаровывать с самого начала. В статье много недоработок и странностей. В предисловии состав оригинальной и необычной вакцины «ЭпиВакКорона», у которой в мире нет аналогов, описан всего одним предложением. Более того, в тексте статьи не приведены аминокислотные последовательности пептидов (фрагментов шиповидного белка), которые входят в состав вакцины и, по замыслу разработчиков, должны стимулировать выработку нейтрализующих вирус антител. Читателям приходится последовательности пептидов искать в других публикациях [2] и в патентах (№№ 2738081, 2743594 и 2743595).

Как устроена вакцина

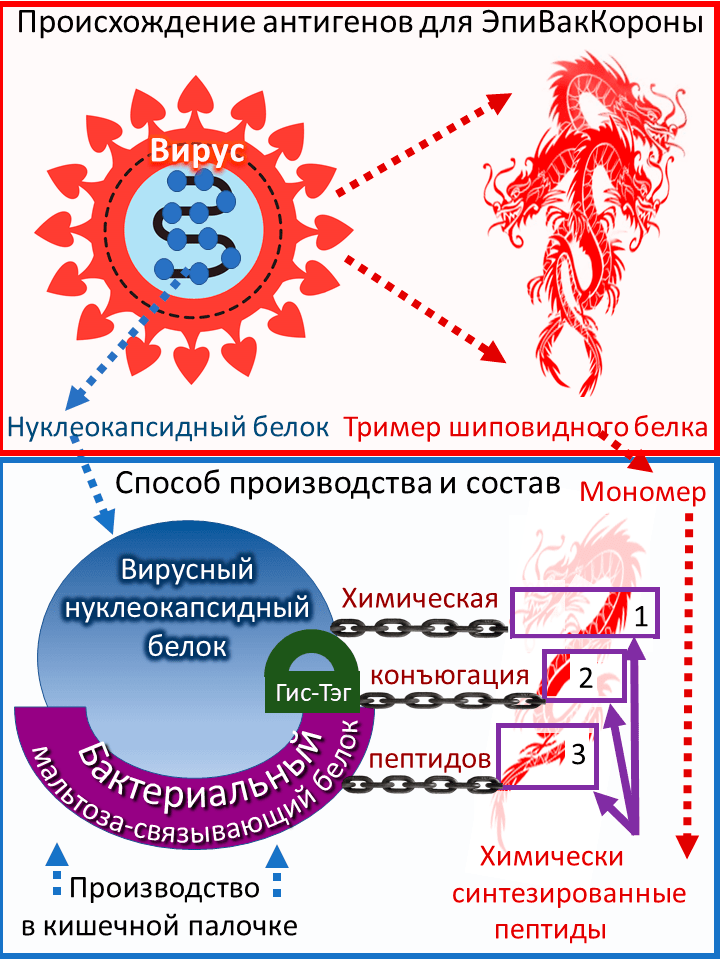

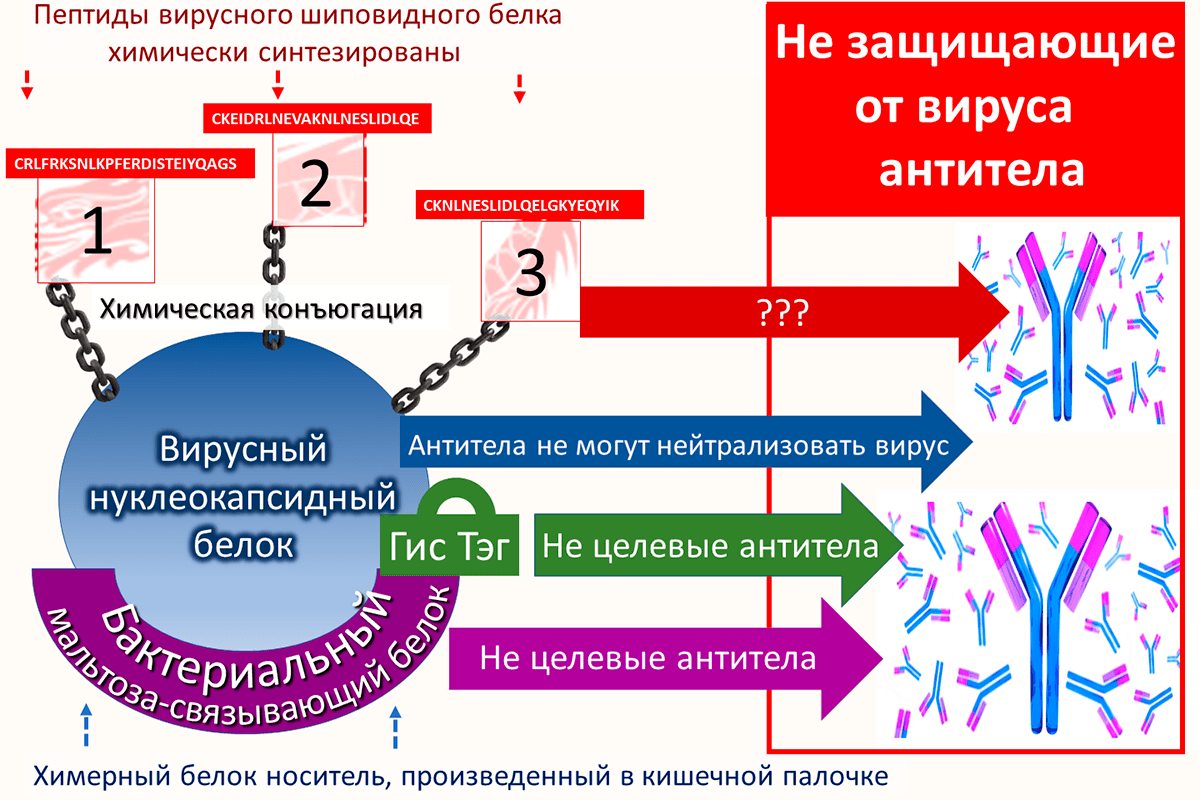

Прежде чем дальше разбирать публикацию «Вектора» в журнале «Инфекция и иммунитет», хочется рассказать, как устроена вакцина «ЭпиВакКорона». Эта вакцина (согласно публикации [2]) состоит из трёх искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусного шиповидного белка — пептидов, которые, по мнению разработчиков «ЭпиВакКороны», должна распознавать иммунная система человека.

По замыслу разработчиков «ЭпиВакКороны», пептиды, входящие в состав этой вакцины, должны содержать участки шиповидного белка, в которых есть В-клеточные эпитопы, доступные в природном вирусе антителам вакцинированных.

Все пептиды вакцины конъюгированы (соединены) с белком-носителем. В качестве белка-носителя использован продукт так называемого химерного гена. Его аминокислотная последовательность приведена в патентах №№ 2738081, 2743594 и 2743595 и ниже в секции «Химерный белок». Этот ген методами генетической инженерии был составлен из двух генов, происходящих из разных организмов: гена, кодирующего нуклеокапсидный вирусный белок, и гена, кодирующего бактериальный белок, способный связывать сахар мальтозу (maltose binding protein, MBP). Соединенные гены этих двух организмов были экспрессированы в кишечной палочке. Продуктом экспрессии стал химерный белок, который для производства вакцинного препарата сначала проходит несколько стадий очистки, а затем конъюгируется с пептидами.

Генетический конструкт для производства белка-носителя вакцины «ЭпиВакКорона» кроме химерного гена включает и короткий генетический фрагмент, кодирующий полигистидиновый пептид (шесть остатков гистидина) и сокращенно называемый гис-тэг; он используется для очистки химерного белка из лизата кишечной палочки. Для этой же цели используется и участок бактериального белка MBP. После очистки к каждой молекуле химерного белка присоединяется в процессе конъюгации только один вариант пептида. В результате получается три типа конъюгированных молекул: химерный белок с присоединенным пептидом номер 1, тот же белок с пептидом номер 2 и, наконец, тот же белок с пептидом номер 3. Все три типа конъюгированных молекул входят в состав вакцины. Рисунок 1 показывает происхождение антигенов вакцины и способ ее производства. Напомню, что антигенами называются чужеродные молекулы в организме.

Рисунок 1. Состав «ЭпиВакКороны», происхождение антигенов и способ ее производства. В образе трехглавого дракона (сверху) представлен тример шиповидного белка коронавируса. Снизу показано химическое соединение пептидов, которые изображены фрагментами дракона, с химерным белком. Последний изображен синим кругом (это вирусный нуклеокапсидный белок) с лиловой дугой снизу (бактериальный белок MBP).

рисунок автора статьи

Химерный белок

В последовательности химерного белка, приведенной ниже, можно выделить часть, соответствующую бактериальному белку MBP (лиловым фоном), гис-тэг (темно-зеленым фоном) и часть, соответствующую вирусному нуклеокапсидному белку (синим фоном) (по патенту №2738081):

MKIEEGKLVIWINGDKGYNGLAEVGKKFEKDTGIKVTVEHPDKLEEKFPQVAATGDGPDIIFWAHDRFGGYAQSGLLAEITPDKAFQDKLYPFTWDAVRYNGKLIAYPIAVEALSLIYNKDLLPNPPKTWEEIPALDKELKAKGKSALMFNLQEPYFTWPLIAADGGYAFKYENGKYDIKDVGVDNAGAKAGLTFLVDLIKNKHMNADTDYSIAEAAFNKGETAMTINGPWAWSNIDTSKVNYGVTVLPTFKGQPSKPFVGVLSAGINAASPNKELAKEFLENYLLTDEGLEAVNKDKPLGAVALKSYEEELAKDPRIAATMENAQKGEIMPNIPQMSAFWYAVRTAVINAASGRQTVDEALKDAQTNSSSNNNNNNNNNNLGIEGRGGSGHHHHHHSGSDNGPQNQRNAPRITFGGPSDSTGSNQNGERSGARSKQRRPQGLPNNTASWFTALTQHGKEDLKFPRGQGVPINTNSSPDDQIGYYRRATRRIRGGDGKMKDLSPRWYFYYLGTGPEAGLPYGANKDGIIWVATEGALNTPKDHIGTRNPANNAAIVLQLPQGTTLPKGFYAEGSRGGSQASSRSSSRSRNSSRNSTPGSSRGTSPARMAGNGGDAALALLLLDRLNQLESKMSGKGQQQQGQTVTKKSAA

Такая сложная конструкция химерного белка объясняется необходимостью его тщательной очистки из лизата кишечной палочки, в которой он производится для вакцинации. Одним из наиболее известных и эффективных способов добиться хорошего синтеза и очистки вирусного или другого нужного исследователям белка в микробах заключается в соединении вирусного белка с мальтозосвязывающим белком (MBP). Это соединение позволяет проводить одностадийную очистку химерного продукта с использованием амилозной смолы.

Функции улучшенной хроматографической очистки химерного белка из бактериального лизата служит и гис-тэг . Он представляет собой пептид из шести гистидинов, который особенно хорошо связывается с ионами металла при хроматографии. Это позволяет посадить на хроматографическую колонку, содержащую ионы металла, исключительно белок с гис-тэгом. Этот тэг работает как крючок. При этом другие белки и компоненты лизата кишечной палочки с колонки смываются. В определенных типах буфера связь гистидинов с ионами металлов разрушается, поэтому белок с гис-тэгом можно элюировать (смыть с колонки) такого рода растворами [5].

Принципы и детали подобных процедур можно почерпнуть в статье «12 методов в картинках: очистка молекул и разделение смесей» [6].

Пептиды вакцины «ЭпиВакКорона»

Как уже упоминалось выше, в вакцину «ЭпиВакКорона» входит три пептида. Внизу приведены их аминокислотные последовательности, а также «координаты» фрагментов в вирусном шиповидном белке. Первая аминокислота (C, цистеин) каждого пептида в составе вакцины — добавочная, ее нет в шиповидном белке. Цистеин добавили для того, чтобы коньюгировать (соединить) пептид с химерным белком-носителем. Красным цветом выделены перекрывающиеся части пептидов 2 и 3.

- 454CRLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGS477 — пептид расположен в участке рецептор-связывающего мотива в рецептор-связывающем домене шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2.

- 1181CKEIDRLNEVAKNLNESLIDLQE1201 — пептид расположен в участке гептаповтора 2 в шиповидном белке.

- 1191CKNLNESLIDLQELGKYEQYIK1211 — пептид расположен в участке гептаповтора 2 в шиповидном белке.

Пептиды вакцины «ЭпиВакКорона-H»

В марте 2021 года началось исследование новой версии вакцины «ЭпиВакКорона-H». Так же как и ее предыдущая версия, новая вакцина создана на основе пептидов, соединенных с химерным белком-носителем. Точный состав вакцины в официальных документах не описан. Наличие двух пептидов подтверждает документ информированного согласия, который раздают участникам клинических испытаний «ЭпиВакКороны-Н». Согласно патенту №2743593, первый пептид в новой вакцине такой же, как и в предыдущей версии, а второй соответствует участку шиповидного белка, в котором соединены неперекрывающиеся части пептидов 2 и 3 предыдущей версии. Этот пептид можно назвать 2/3: 1181CKEIDRLNEVAKNLNESLIDLQELGKYEQYIK1211.

Проблема выбора пептидов для вакцины

Я уже кратко писала о проблеме выбора пептидов для такой вакцины в более ранней публикации в газете «ТрВ». Здесь я напишу подробнее, почему пептиды, выбранные «Вектором» для вакцины, не оптимальны.

Как я писала выше, пептиды вакцины «ЭпиВакКорона», по замыслу разработчиков, должны имитировать линейные B-клеточные эпитопы шиповидного белка коронавируса, а соответствующие фрагменты вирусного белка должны быть доступны для взаимодействия с антителами в организме человека. Если фрагменты белка плохо доступны, то антитела, выработанные на эти участки белка, не смогут связаться с вирусом и не смогут способствовать его элиминации. Шиповидный белок коронавируса имеет сложные третичную и четвертичную молекулярные структуры [7]. И в этих структурах много мест, абсолютно не доступных антителам.

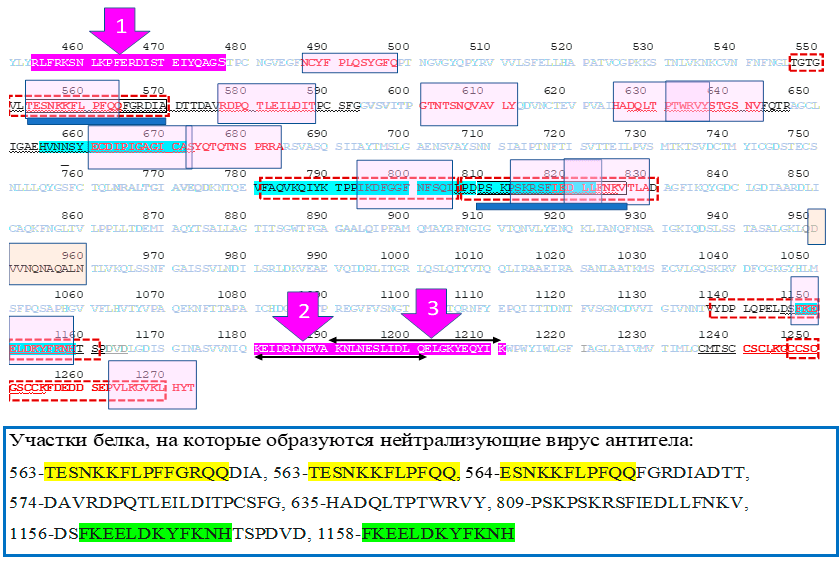

Экспериментальным поиском линейных B-клеточных эпитопов шиповидного белка, хорошо доступных для взаимодействия с антителами, занимались сразу несколько лабораторий [8–13]. Идея такого поиска в том, чтобы изучить антитела переболевших COVID-19 людей и найти те, которые способны связываться с пептидами, соответствующими последовательности шиповидного белка. Если такие пептиды найдутся, то, иммунизируя человека этими пептидами в составе вакцины, можно надеяться на получение антител, которые будут связываться с B-клеточными эпитопами шиповидного белка и выполнять протективную функцию.

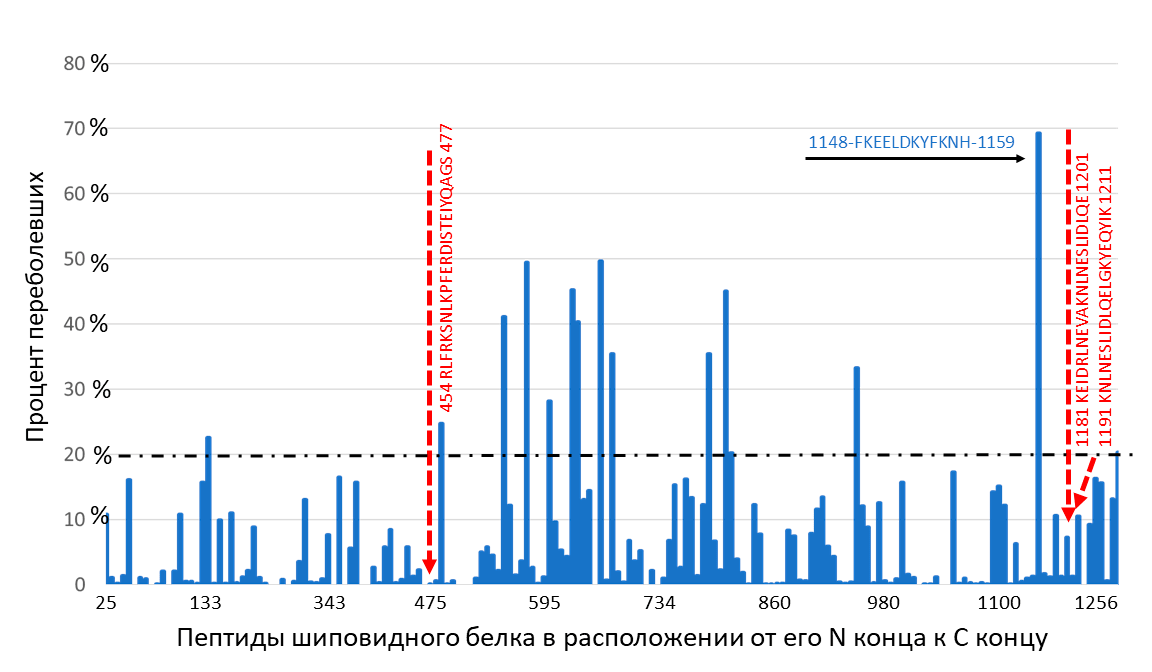

Исследователи из разных стран независимо друг от друга провели скрининговое картирование почти всех пептидных фрагментов шиповидного белка и выявили пептиды, с которыми связываются антитела хотя бы 20% переболевших COVID-19 людей. Таким образом идентифицировали пептиды, которые соответствуют фрагментам белка, где располагаются B-клеточные эпитопы.

Эксперименты были построены так: на подложку последовательно, по принципу черепичной укладки, иммобилизовали пептиды шиповидного белка. Каждый последующий пептид перекрывался с предыдущим на половину своей длины или больше. Поэтому на подложке были представлены почти все линейные В-клеточные эпитопы шиповидного белка. Таких подложек готовилось много. Потом на каждую подложку наливалась плазма крови выздоровевших после COVID-19 людей. Далее методом иммуноферментного анализа (ИФА) [14] происходила идентификация пептидов, с которыми связались антитела.

После первичного картирования и выявления линейных фрагментов шиповидного белка, которые узнаются антителами, последовала вторая фаза исследования. В этой фазе экспериментально установили, какие пептиды способны помешать реакции нейтрализации вируса сывороткой переболевших. Фазу идентификации этих пептидов можно провести разными способами, например реакцией конкурентного вытеснения. Исследователи обогащают плазму переболевшего COVID-19 человека определенным антителом, которое способно связываться с изучаемым пептидом, а потом исследуют, может ли этот пептид помешать реакции нейтрализации живого вируса [9], [10], [13]. Если да, то это означает, что у данного пептида в составе пептидной вакцины больше шансов спровоцировать образование нейтрализующих антител. Хотя гарантий иммуногенности именно такого пептида в составе вакцины всё равно нет.

При систематическом скрининге пептидов шиповидного белка коронавируса (результаты приведены на рис. 2) обнаружили пептиды, с которыми связываются антитела переболевших COVID-19. Выявленные участки отличались у разных людей, но были найдены универсальные закономерности. Некоторые пептиды соответствовали «слепым» или «полуслепым» зонам иммунитета (на соответствующие участки шиповидного белка крайне редко образуются антитела). Некоторые пептиды, наоборот, соответствовали «острому зрению» иммунитета (к этим участкам образовывались антитела у многих людей, перенесших COVID-19). Хорошо видимые иммунной системой фрагменты белка соответствуют так называемым иммунодоминантным эпитопам. Именно эти участки вирусного белка хорошо доступны для связывания антител в организме инфицированного человека.

Рисунок 2. Участки вирусного шиповидного белка (UniProt: SPIKE_SARS2), на которые бывают часто нацелены антитела у переболевших COVID-19 людей, в сопоставлении с пептидами «ЭпиВакКороны» (отмечены стрелками с цифрами 1, 2, 3). Разные исследовательские группы проводили изучение пептидов, с которыми часто взаимодействует сыворотка переболевших COVID-19 (опубликовано в шести статьях; см. ниже). Отмечены участки, выявленные хотя бы в двух публикациях из шести. Они соответствуют линейным B-клеточным эпитопам шиповидного белка. Отдельно (внизу) приведен список линейных эпитопов белка, на которые образуются нейтрализующие вирус антитела. Фрагменты S-белка из публикации [2] выделены лиловым цветом. Последовательности линейных B-клеточных эпитопов, выявленные в соответствующей работе, выделены широким прямоугольником [8], красным шрифтом [9], подчеркиванием [10], рамкой [11], голубым цветом [12] и синим прямоугольником под текстом [13]. Желтым и зеленым цветами выделены перекрывающиеся участки эпитопов белка, на которые образуются вируснейтрализующие антитела.

рисунок автора статьи

Экспериментально также определили фрагменты шиповидного белка, связывание которых с антителами приводит к нейтрализации вируса [9], [10], [13]. Однако ни один из выявленных в этих работах фрагментов вирусного шиповидного белка не совпал с пептидами, вошедшими в состав «ЭпиВакКороны».

Увы, выбранные «Вектором» для синтеза вакцинных пептидов участки молекулы шиповидного белка, которые должны имитировать линейные B-клеточные эпитопы, на самом деле находятся почти в «слепой зоне» иммунной системы человека. Следует заметить, что на рисунке 2 выделены только участки белка, на которые образуются антитела хотя бы у 20% переболевших COVID-19 людей. Можно назвать эти участки иммунодоминантными.

При этом разработчики сами говорят, что старались избегать таких районов: «Всем известно, что иммунодоминантные районы вызывают на себя иммунный ответ, подвергаются прессингу при развитии, в том числе, и живого вируса, не только вакцины. Под иммунным прессингом происходит мутация, образуются эскейп-мутанты, и мы сейчас имеем мутации по всем иммунодоминатным районам. Таким образом, наш консервативный пептид, который входит в состав вакцины сейчас, — он именно от таких мутаций ускользнул».

Разработчики вакцины правы в том, что давление эволюции под названием «антигенный дрейф», несомненно, приводит к мутациям в шиповидном белке коронавируса. Внутри человеческого организма лучше выживают варианты вируса, шиповидный белок которых хуже связывает антитела. Из-за антигенного дрейфа антитела, выработанные на один вариант вируса, могут менее эффективно защищать от другого варианта. Однако в тоже время разработчикам хочется возразить: первый пептид «ЭпиВакКороны» не совсем ускользнул от этого дрейфа, как они утверждают. В участке шиповидного белка, соответствующего этому первому пептиду 454CRLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGS477, таки часто происходит замена последней аминокислоты S477→N, и уже осенью прошлого года новые штаммы с заменами разошлись по Европе [15]. Поэтому говорить о полной консервативности соответствующего участка белка нельзя.

Тем не менее в вышеприведенных высказываниях разработчиков есть правильная логика; конечно, участки белка, соответствующие пептидам вакцины, должны быть консервативны в эволюции. Иначе пептидная вакцина станет хуже работать для мутантных вариантов вируса. Однако эти участки белка должны быть все же видны иммунной системе большинства людей и должны располагаться в доступном для антител месте. Существующие экспериментальные данные говорят нам о том, что этого не наблюдается; дополнительные доказательства приведены в таблице 1.

На основании опубликованной работы [8] и сообщения автора публикации [10] профессора Чжиган И (Zhigang Yi) из Университета Фудань (Китай) была создана таблица 1. Она показывает, что антитела на фрагменты шиповидного белка почти c такой же локализацией, как и пептиды «ЭпиВакКороны», формируются не более чем у 9% людей. Видимо, последовательные цепочки аминокислот в соответствующих местах белка недоступны для взаимодействия с антителами, поскольку частично или полностью спрятаны в третичной или четвертичной структуре белковой молекулы.

| Ссылка | Начало | Пептид | Конец | Процент переболевших с антителами к пептиду | Средний сигнал в контрольной группе | Средний сигнал в группе переболевших |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Участок рецептор-связывающего мотива в шиповидном белке 454RLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGS477 | ||||||

| [8] | 451 | YLYRLFRKSNLK | 462 | 5,7% | 42 | 157 |

| 457 | RKSNLKPFERDI | 468 | 1,2% | 56 | 49 | |

| 463 | PFERDISTEIYQ | 474 | 2,2% | 20 | 174 | |

| 469 | STEIYQAGSTPC | 480 | 0,0% | 14 | 22 | |

| [10], личное сообщение | 454 | RLFRKSNLKPFERDISTEIY | 473 | 9% | Значения не определялись | |

| 464 | FERDISTEIYQAGSTPCNGV | 483 | 5% | |||

| Участок гепта-повтора 2 1181KEIDRLNEVAKNLNESLIDLQE1201; 1191KNLNESLIDLQELGKYEQYIK1211 | ||||||

| [8] | 1178 | NIQKEIDRLNEV | 1189 | 7,2% | 8 | 148 |

| 1184 | DRLNEVAKNLNE | 1195 | 1,2% | 6 | 37 | |

| 1190 | AKNLNESLIDLQ | 1201 | 10,5% | 62 | 148 | |

| 1196 | SLIDLQELGKYE | 1207 | 0,0% | 90 | 110 | |

| 1202 | ELGKYEQYIKWP | 1213 | 9,2% | 33 | 144 | |

| [10], личное сообщение | 1176 | VVNIQKEIDRLNEVAKNLNE | 1195 | 9% | Значения не определялись | |

| 1186 | LNEVAKNLNESLIDLQELGK | 2005 | 1% | |||

| 1196 | SLIDLQELGKYEQYIKWPWY | 1215 | 2% |

Пептиды в таблице или в работах, результаты которых суммированы на рисунке 2, в каждом конкретном эксперименте отличаются по длине от пептидов «ЭпиВакКороны». Однако эксперименты с иммобилизованными на подложке пептидами самой разнообразной длины — 12, 18, 20 или даже 50 аминокислот [8–13] — выявляют сходные участки в молекуле белка, которые хорошо видны иммунной системе. Хотя, следует отметить, что 50-меры хуже взаимодействуют с антителами и не выявляют некоторых антител, которые выявляют более короткие пептиды длиной от 12 до 20 аминокислот.

В то же время ни один из экспериментов разработчиков «ЭпиВакКороны» (из описанных в патентах или в публикациях) не демонстрирует того, что у переболевших COVID-19 могут образовываться антитела именно на участки белка, соответствующие пептидам, выбранным для этой вакцины. Казалось бы, такой эксперимент сравнительно легко провести. Но в открытой печати результаты таких экспериментов не описаны. Зато экспериментаторы из лабораторий в других странах в интересующих нас участках белка (соответствующих пептидам «ЭпиВакКороны») хорошо доступных для антител фрагментов не видят [8–13].

Первый пептид, входящий в состав «ЭпиВакКороны» 454RLFRKSNLKPFERDISTEIYQAGS477, расположен в рецептор-связывающем мотиве (рецептор-связывающего домена) вирусного шиповидного белка. На этот участок образуется много вариантов антител, узнающих конформационные эпитопы белка [8]. Однако авторы, особенно тщательно изучившие все эпитопы этого района, используя сыворотку более чем 1000 пациентов [8], сообщают, что, несмотря на большое разнообразие и богатство конформационными В-клеточными эпитопами, участок практически не содержит линейных эпитопов.

Если у людей очень редко образуются антитела, способные взаимодействовать с определенными фрагментами вирусного белка, то это означает, что при иммунизации соответствующими пептидами антитела на эти пептиды не смогут узнать и связать вирус у большинства людей. Нужны ли такие пептиды в вакцине для иммунизации?

Как разработчики «ЭпиВакКороны» искали пептиды и почему этот поиск мог привести к артефактам?

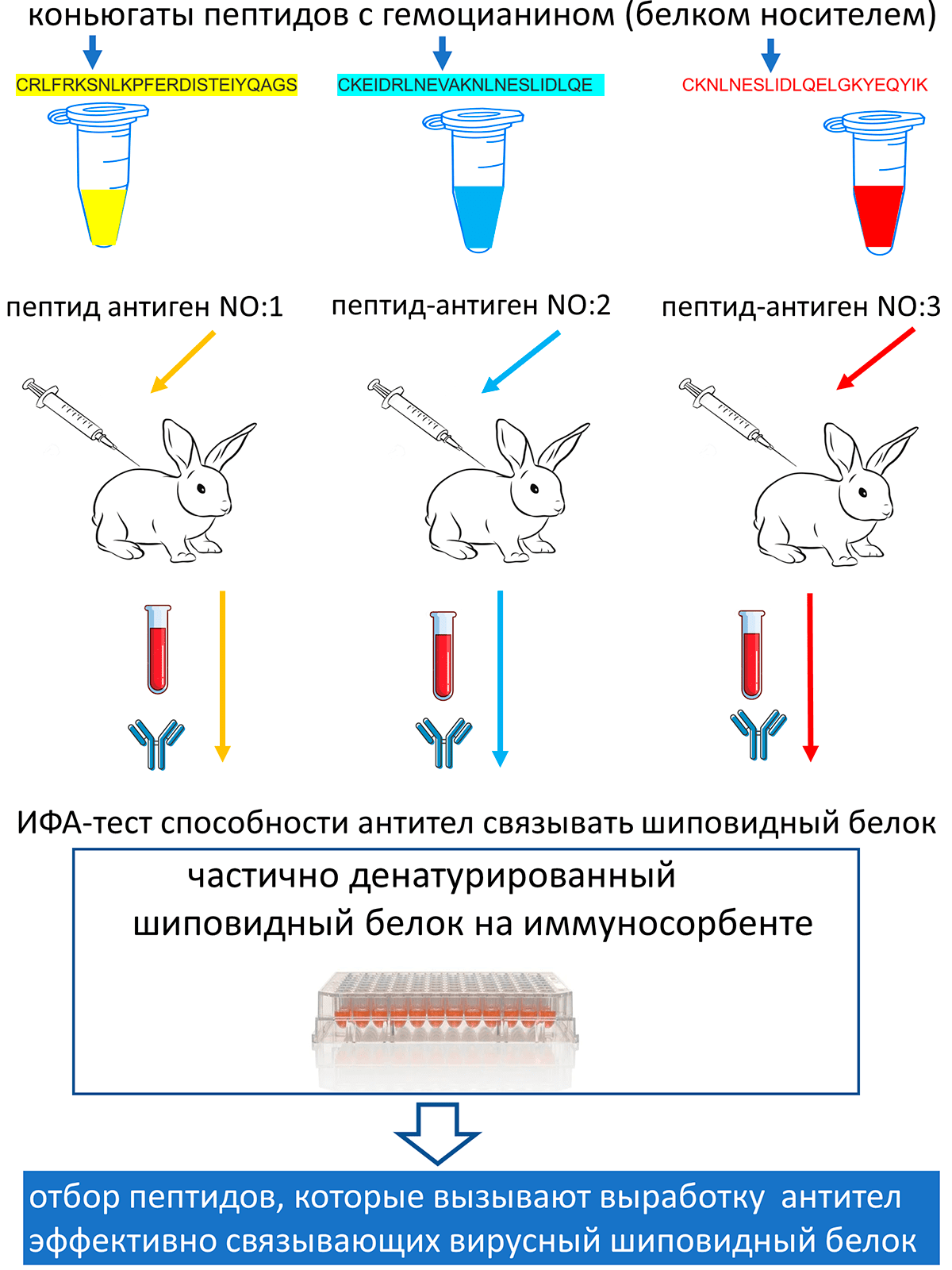

Разработчики «ЭпиВакКороны» иммуногенность пептидов оценивали, вводя разные пептиды в качестве антигенов кроликам (патент РФ на изобретение №2738081). Точнее, кроликов иммунизировали последовательно набором пептидов, соединенных с белком-носителем. Далее у животных собирали кровь и методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяли, насколько хорошо антитела, выработанные на каждый отдельный пептид-антиген, связывали вирусный шиповидный белок, который был иммобилизован на иммуносорбенте. Этот подход схематично изображен на рисунке 3.

Самые иммуногенные пептиды, антитела на которые лучше всего связывались с шиповидным белком и давали самый сильный ИФА-сигнал, отбирали для дальнейшей вакцинной разработки. Идея такого отбора в том, что если антитела, выработанные на пептид-антиген, хорошо связывают вирусный шиповидный белок, то этот же пептид в составе вакцины будет вызывать образование антител у человека, которые будут связывать вирусный белок у вириона и, возможно, выполнять протективную противовирусную функцию.

Однако в этом подходе важно, чтобы шиповидный белок в тесте ИФА имел такую же или очень похожую структуру и конформацию, как и нативный белок в вирусе, когда тот находится в человеческом организме. Похоже, что это условие не было соблюдено в экспериментах разработчиков «ЭпиВакКороны». Согласно их протоколу, при посадке шиповидного белка на иммуносорбент для ИФА-теста белок инкубировали, используя рН буфера (9,5–9,7). При таком рН белок может частично денатурировать. Последующая промывка иммобилизованного на иммуносорбенте белка нейтральным буфером может не восстановить его нативную структуру и конформацию. В результате антитела после иммунизации кроликов пептидными антигенами могут связываться с участками денатурированного белка, которые в природе у вируса спрятаны в третичную или четвертичную структуру. Таким образом, этот скрининговый метод может приводить к артефактам и выбору таких пептидов для вакцины, антитела на которые не будут иметь протективной противовирусной функции.

Рисунок 3. Схема отбора пептидов-антигенов для «ЭпиВакКороны»

рисунок автора статьи

Еще одной проблемой такого скрининга является разница между рецепотрами В-клеток человека (B-cell receptor, BCR) и животных. Для того чтобы B-клетка смогла начать вырабатывать антитела на какой-то эпитоп антигена, ей нужно сначала этот эпитоп «узнать» своим BCR-рецептором. В процессе узнавания этот рецептор должен вступить во взаимодействие с эпитопом антигена и образовать комплекс. Так вот, даже у людей BCR различаются между собой. То есть у разных людей эти рецепторы, например, узнают несколько разные участки шиповидного белка коронавируса или пептиды, моделирующие и воспроизводящие эти участки: см. рис. 4. Тем более эти рецепторы различаются у людей и животных. Поэтому метод поиска пептидов для вакцины путем иммунизации кроликов чрезвычайно ненадежен.

Рисунок 4. Частота образования антител, узнающих короткие пептиды шиповидного белка, у переболевших COVID-19. Показан процент реконвалесцентов (переболевших COVID-19 людей), у которых образовались антитела на каждый отдельный пептид, иммобилизованный на подложке иммуносорбента. Каждый пептид длиной 12 аминокислот на половину длины перекрывает предыдущий. В эксперименте на подложку последовательно, по принципу черепичной укладки, иммобилизованы пептиды шиповидного белка. На графике по оси абсцисс расположены пептиды в направлении от N- к C-концевому участку, по оси ординат — процент людей, у которых есть антитела на этот пептид. 20-процентный порог отмечен горизонтальным пунктиром. Черной стрелкой указан пептид, с которым, согласно публикации [8], реагируют антитела 70% людей, перенесших заболевание. Красными прерывистыми стрелками указаны пептиды, перекрывающиеся с пептидами «ЭпиВакКороны».

рисунок автора статьи

Неудивительно, что пептиды, найденные при скрининге и иммунизации кроликов, не совпадают с пептидами, которые узнаются антителами хотя бы у 20% переболевших COVID-19, согласно исследованиям независимых экспериментаторов [8–13].

Тут еще стоит добавить, что разработчики «ЭпиВакКороны» провели и другие эксперименты, которые тоже, увы, скорее всего, показывает артефактное взаимодействие антител с вирусным шиповидным белком. Антитела животных [2] и людей [1], выработанные при иммунизации пептидами на белковом носителе, проверяли на способность взаимодействовать с вирусом, иммобилизованным на иммуносорбенте [2]. Однако вирус для этого опыта был инактивирован бета-пропиолактоном с последующим нагреванием [2]. Такая инактивация также может приводить к разрушению водородных связей и, соответственно, структуры белка. Поэтому для взаимодействия с антителами могут открыться участки белка, закрытые в природном, нативном, варианте белка в составе вирусной частицы.

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно заключить, что способ выбора пептидов на основании вышеописанных экспериментов не свободен от возможности появления серьезных артефактов. На основании факта наличия взаимодействия антител с вирусным шиповидным белком на иммуносорбенте нельзя сделать вывод о том, что антитела на пептиды в вакцине могут провзаимодействовать с коронавирусом и защитить организм от вирусной инфекции.

Формирование антител после вакцинации

Роспотребнадзор сообщает: «Многие тест-системы недостаточно чувствительны, чтобы выявить малый спектр формируемых вакциной антител. Чтобы их обнаружить, нужно использовать специальные ИФА-тесты от центра “Вектор”». Таким образом, разработчики вакцины утверждают, что антитела к шиповидному белку не выявляются у вакцинированных «ЭпиВакКороной» при использовании обычных ИФА-тестов, где на подложку наносится полноразмерный тримерный шиповидный белок, полученный в эукариотических клетках. Это утверждение говорит, что вакцина не вызывает образования антител против главного иммуногена коронавируса.

Итак, для определения уровня антител после вакцинации нужен спецтест. Этот спецтест не описан в открытых документах. Как он устроен — остается загадкой.

В то же время, согласно разработчикам «ЭпиВакКороны»: «вакцинация двумя дозами препарата вызвала у 100% добровольцев выработку антител, специфичных к антигенам, входящим в состав вакцины». Так какие это антитела и антигены?

Согласно описанию состава вакцины, антигенами «ЭпиВакКороны» могут стать не только три пептида шиповидного белка, но и химерный белок, состоящий из двух частей (вирусного нуклеокапсидного и бактериального MBP), и гис-тэг. Последний, как говорилось выше, представляет собой короткий пептид, который введен в состав вакцины для очистки химерного белка из бактериального лизата. На все эти антигены формируются нецелевые антитела, которые, скорее всего, не обладают защитной функцией. Только антитела к шиповидному, но не нуклеокапсидному вирусному белку могут связаться с вирусом, поскольку нуклеокапсидный белок находится внутри вирусной частицы и не экспонирован наружу.

Способность антител против пептидов, вошедших в состав «ЭпиВакКороны», связываться с вирусом и выполнять нейтрализующую или другую защитную противовирусную функцию, вызывает сомнения не только у автора этой статьи. Похожие сомнения высказывают и другие специалисты: «Первая научная статья об ЭпиВакКороне. Часть 1» и «Учёные говорят про “ЭпиВакКорону”». Рисунок 5 иллюстрирует проблему присутствия в вакцине антигенов, антитела к которым по своей природе не могут защищать от инфекции.

Рисунок 5. Антигены вакцины и антитела, которые провоцируют эти антигены у вакцинированных. Показаны все антигены вакцины «ЭпиВакКорона», а именно пептиды шиповидного белка, нуклеокапсидный вирусный белок, бактериальный белок и гис-тэг. Все эти антигены могут провоцировать образование нецелевых антител без протективной противовирусной функции.

рисунок автора статьи

Эксперимент А.А. Чепурнова

Основная интрига, связанная с вакциной «ЭпиВакКорона», заключается в противоречивости утверждений тех, кто тем или иным образом связан с разработкой и испытаниями вакцины. Особенно важен вопрос о нейтрализующих антителах. Если вакцина не вызывает образования нейтрализующих вирус антител, то она вряд ли сможет предупредить COVID-19 у вакцинированных. Отсутствие протективного действия вакцины может привести к заражению и смерти людей, считающих себя защищенными.

Согласно научной работе в журнале «Инфекция и иммунитет» [1], у всех добровольцев-участников клинических исследований 1 и 2 фаз испытаний выработались нейтрализующие вирус антитела. В то же время добровольцы 3 фазы клинических исследований говорят, что даже у тех, у кого выявлялись антитела специальной тест-системой «Вектора», не было обнаружено нейтрализующих антител. Эти данные получил опытный вирусолог, специалист по особо опасным вирусным инфекциям профессор А.А. Чепурнов. Он исследовал в реакции нейтрализации несколько десятков зашифрованных сывороток вакцинированных или переболевших людей. После расшифровки выяснилось, что нейтрализующие антитела выявлены во всех сыворотках переболевших или вакцинированных вакциной «Спутник V» (по 5 сывороток в группе), но полностью отсутствуют, начиная с разведения 1:2, у 19 из 20 человек, привитых вакциной «ЭпиВакКорона». У одного привитого, но заболевшего COVID-19 на 43 день после начала вакцинации (!), нейтрализующие антитела были обнаружены.

Подробно об анализе антител у добровольцев-участников клинических испытаний 3 фазы вакцины «ЭпиВакКорона» можно почитать в ранее опубликованной статье в «ТрВ».

Имеющиеся данные позволяют считать, что необходима официальная комиссионная проверка наличия нейтрализующих антител у людей, привитых этой вакциной. Это недорогое и быстро выполнимое исследование. По его результатам можно принять обоснованное решение о целесообразности использования вакцины в гражданском обороте и о продолжении разработки на данной платформе. Хочу отметить, что ряд крупнейших биотехнологических компаний мира (Sanofi, Merck), свернули свою работу над вакциной, убедившись в неэффективности выбранных ими платформ (ничего зазорного в этом нет).

Т-клеточный иммунитет

В статье [1] полностью отсутствуют данные по Т-клеточному иммунитету, хотя авторы заявляют в СМИ, что «кроме гуморального иммунного ответа, вакцина индуцирует Т-клеточный ответ, в результате чего гибель заражённых клеток не даёт вирусу распространиться дальше и заражать здоровые клетки». Мы часто встречаем заявления разработчиков, что вакцина стимулирует образование так называемых Т-хелперов, способствующих образованию антител у провакцинированных. Так, разработчики вакцины сообщают: «Для оценки Т-клеточного ответа, который может формироваться под влиянием “ЭпиВакКороны”, необходимо учесть ряд особенностей: во-первых, в данном случае должна происходить стимуляция преимущественно Т-хелперных клеток, несущих маркер CD4+, а не CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов. Кроме того, стимуляция в данном случае должна идти по Тh-2-зависимому пути (ведущему к появлению защитных антител), и таким образом, маркером активации Т-лимфоцитов будет являться не гамма-интерферон (определение его уровня ничего не покажет), а интерлейкин-4».

Итак, разработчики вакцины подробно информируют граждан, что они — граждане — не могут сами изучать свой Т-клеточный противовирусный иммунитет доступными коммерческими тестами после вакцинации «ЭпиВакКороной». То есть тест компании «Генериум» не может быть использован для этой цели. Более того, на вопрос добровольцев-участников клинических испытаний «ЭпиВакКороны»: «У какого процента вакцинированных наблюдается CD4+ Т-клеточный ответ по Th2-типу после “ЭпиВакКороны”?» был получен следующий письменный ответ «Вектора»: «Данный вопрос не исследовался».

Проблема ИФА-тестов

Тестирование наличия, титра и характеристик антител у вакцинированных — это очень важная задача научной работы. Увы, эта задача выполнена создателями вакцины, судя по публикации [1], не на высоком уровне.

Первый тест на антитела из статьи в журнале «Инфекция и иммунитет»

Есть крайне неубедительное объяснение разработчиков, почему обычные ИФА-тесты не выявляют антитела к нативному шиповидному белку после иммунизации пептидной вакциной: они считают, что антитела возникают «всего» против трех антигенных детерминант этого белка (в соответствии с тремя используемыми в вакцине пептидами), а этого слишком мало для положительного сигнала. Однако в сыворотках вакцинированных должны появиться три типа антител, которым ничто не должно мешать присоединиться к своим эпитопам, то есть на каждую молекулу антигена-тримера от 1 до 3 молекул антител молекулярного веса 150 кДа (сравнимо с молекулярным весом антигена). Отрицательный тест на антитела к шиповидному белку означает, что такие антитела после вакцинации не образуются. При этом антитела на пептиды, возможно, образуются (не доказано), но они не способны связаться с шиповидным белком коронавируса (доказано).

В статье отсутствует информация, необходимая для воспроизведения экспериментов и понимания результатов. Например, отсутствует описание тест-системы для анализа антител к антигенам вакцины. В статье используется тест-система «Вектор ИФА Корона-АТ», ТУ 21.10.60-092-05664012-2020 (см. в статье в разделе «Материалы и методы» тесты ИФА). Это так называемый спецтест с неизвестными антигенами. Скорее всего, антитела, выявляемые спецтестом, обнаруживают смесь антигенов, имеющихся в вакцине (пептиды, мальтозасвязывающий белок E. coli, гис-тэг, нуклеокапсидный белок коронавируса). Результаты теста показывают, что вакцина вызывает образование антител. Тест, однако, не позволяет понять, могут ли какие-либо из этих антител взаимодействовать с главным иммуногенным антигеном коронавируса — нативным вирусным шиповидным белком.

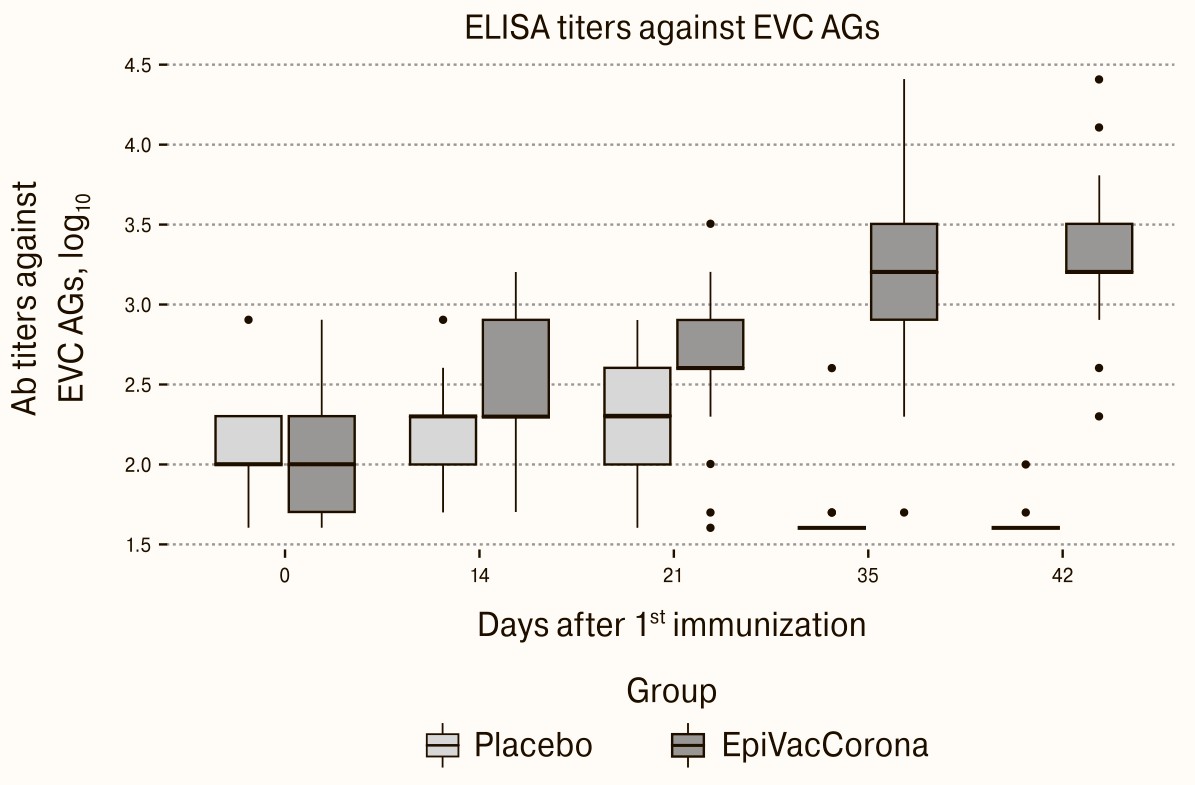

Тест «Вектора» на антитела к вакцинным антигенам «ЭпиВакКороны», помимо прочего, умудрился показать неплохие результаты у плацебо-группы, вакцинированной физраствором на 0, 14 и 21 дни эксперимента. На 35 и 42 дни антитела к антигенам «ЭпиВакКороны» у группы плацебо детектироваться перестали, и объяснения этого странного феномена в работе нет.

Второй тест на антитела из статьи в журнале «Инфекция и иммунитет»

Второй ИФА-тест основан на использовании инактивированных вирионов SARS-CoV-2. Поскольку оболочка у части вирионов при инактивации и адсорбции на подложку может быть повреждена, этот тест, вероятно, способен выявлять как антитела к шиповидному, так и к нуклеокапсидному белкам коронавируса. Таким образом, в статье не доказано, что вакцина способна вызывать образование антител именно к шиповидному белку.

Более того, ранее разработчики утверждали, что антитела к шиповидному белку не выявляются у вакцинированных «ЭпиВакКороной» при использовании обычных ИФА-тестов, где на подложку наносится полноразмерный тримерный шиповидный белок, полученный в эукариотических клетках. Это говорит о том, что вакцина не вызывает образования антител против главного иммуногена коронавируса.

Но если нет антител к этому белку, нельзя объяснить наличие нейтрализующих антител в ответ на вакцину.

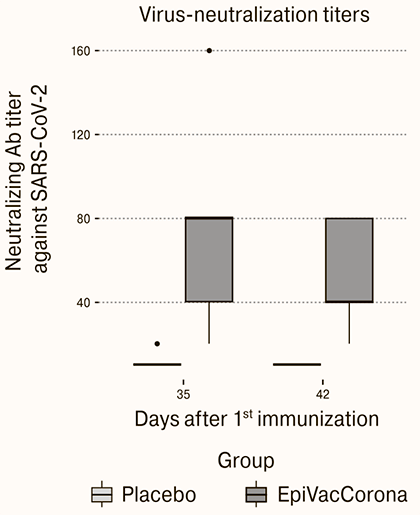

Тест на антитела, способные к нейтрализации вируса

В статье [1] показали нейтрализующие свойства сывороток у вакцинированных. Только этот эксперимент был проведен по достаточно «оригинальной» методике. Классическим методом оценки вирус-нейтрализующих антител в вирусологии принято считать методику реакции нейтрализации с детекцией по цитопатическому действию (метод ЦПД). Метод заключается в прямом подсчете погибших клеток, и именно этот метод используют другие российские разработчики вакцин (Институт им. Гамалеи и Центр им. Чумакова) для оценки вирус-нейтрализующих свойств сывороток вакцинированных. Именно эту методику использовал и проф. А. Чепурнов. Используемая «Вектором» методика нейтрализации отличается от метода ЦПД и основана на детекции нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2 в зараженных клетках, то есть является вариантом ИФА. У данной методики потенциально есть важный недостаток — низкая специфичность. Антитела часто дают «неспецифику» (ложноположительный сигнал). Этот недостаток хорошо известен разработчикам тест-систем ИФА, и каждый разработчик тест-системы определяет и указывает не только чувствительность, но и специфичность методики. К сожалению, специфичность методики «Вектора» неизвестна. Кроме того, методика определения нейтрализующих антител по 50%-ному (а не 100%-ному, как в обычном тесте) подавлению вируса может завышать титр нейтрализующих антител в 2–4 раза и принципиально искажать важные результаты.

Использование «альтернативной» методики — это не очень большая проблема, если в эксперименте есть необходимые контроли. В эксперименте от «Вектора» отрицательный контроль — это группа плацебо, но полученные значения в этой группе вызывают недоумение. Методикой «Вектора» в отрицательном контроле плацебо определяются (!) вирус-нейтрализующие антитела. Но их быть не должно, и возникает вопрос — что измеряет данная методика? Подтверждает ли наличие вируснейтрализующих антител в группе плацебо гипотезу о низкой специфичности методики? Кроме того, в эксперименте полностью отсутствует положительный контроль — сыворотки переболевших COVID-19. С чем мы можем сравнить эффективность измеряемой в эксперименте нейтрализации? Какие выводы мы можем сделать по эксперименту без адекватных отрицательных и положительных контролей?

Таким образом, создается впечатление, что утверждение о наличии нейтрализующих антител в сыворотках людей, вакцинированных «ЭпиВакКороной», крайне сомнительно.

Интересная дополнительная критика способов тестирования уровня антител у провакцинированных «ЭпиВакКороной» приведена в статьях «Первая научная статья об ЭпиВакКороне. Часть 2» и «Первая научная статья об ЭпиВакКороне. Часть 3».

Проблемы и нестыковки в представлении результатов

Вопросов к работе [1] возникает немало: тут и очень странные таблицы данных, и расхождения между значениями в этих таблицах и в описательной части, и главное — непонятные контроли и их отсутствие там, где они критически важны (например, в реакции нейтрализации). Перечислим самое интересное (и самое печальное), а за более подробным анализом этой публикации отсылаем читателя к посту Coronamed.channel в «Фейсбуке».

Отсутствуют положительные контроли

Отсутствует положительный контроль с плазмой реконвалесцентов в эксперименте с титрами антител к антигенам вакцины (рис. 6). На рисунке приведен результат анализа ИФА-тестом антител испытуемых, которых провакцинировали «ЭпиВакКороной» на антигены вакцины.

Рисунок 6. Специфические антитела к антигенам «ЭпиВакКороны» на 0, 14, 21, 35 и 42 дни после вакцинации. По оси ординат результаты ИФА теста в логарифмической шкале.

Рисунок 7. Вирус-нейтрализующие антитела (обратные титры) в сыворотках добровольцев-испытуемых на 35 и 42 дни после первой иммунизации

В эксперименте с вирус-нейтрализующими антителами (рис. 7) этот контроль также отсутствует. Показаны результаты анализа обратных титров вирус-нейтрализующих антител в сыворотке испытуемых на 35 и 42 дни после вакцинации.

Обнаружены антитела к антигенам вакцины в контрольной группе испытуемых

Данные, представленные на Fig. 2 из [1] (рис. 6), вызывают много вопросов. На этом рисунке отсутствует положительный контроль, а отрицательный контроль в виде данных для группы плацебо выглядит странно. В этой группе на 0–21 дни после вакцинации обнаруживаются высокие титры антител по тесту «Вектора», а на 35 и 42 сутки они пропадают.

Более того, в таблице «Иммуногенность и исследования вирус-нейтрализующей способности» данные по группе вакцины и группе плацебо представлены полностью не для всех временных отметок. Максимальный титр у кого-то из группы плацебо достиг 1:800, а средний геометрический титр в этой группе к 21 дню вплотную подобрался к 1:200. Такой же минимальный титр специальных антител к вакцинным антигенам «ЭпиВакКороны» указан для группы вакцинированных на последней временной отметке. Если разработчики сообщают о 100%-ной иммунологической эффективности в группе вакцины, означает ли это, что титр 1:200 по тесту «Вектора» в группе плацебо входит в границы эффективности?

Вызывает сомнения статистическая достоверность полученных результатов

На рисунке 6 ошибки титров антител в группе вакцинированных и в группе плацебо перекрываются. В таблице 3 представлены очень большие стандартные отклонения титров антител на 35 и 42 сутки.

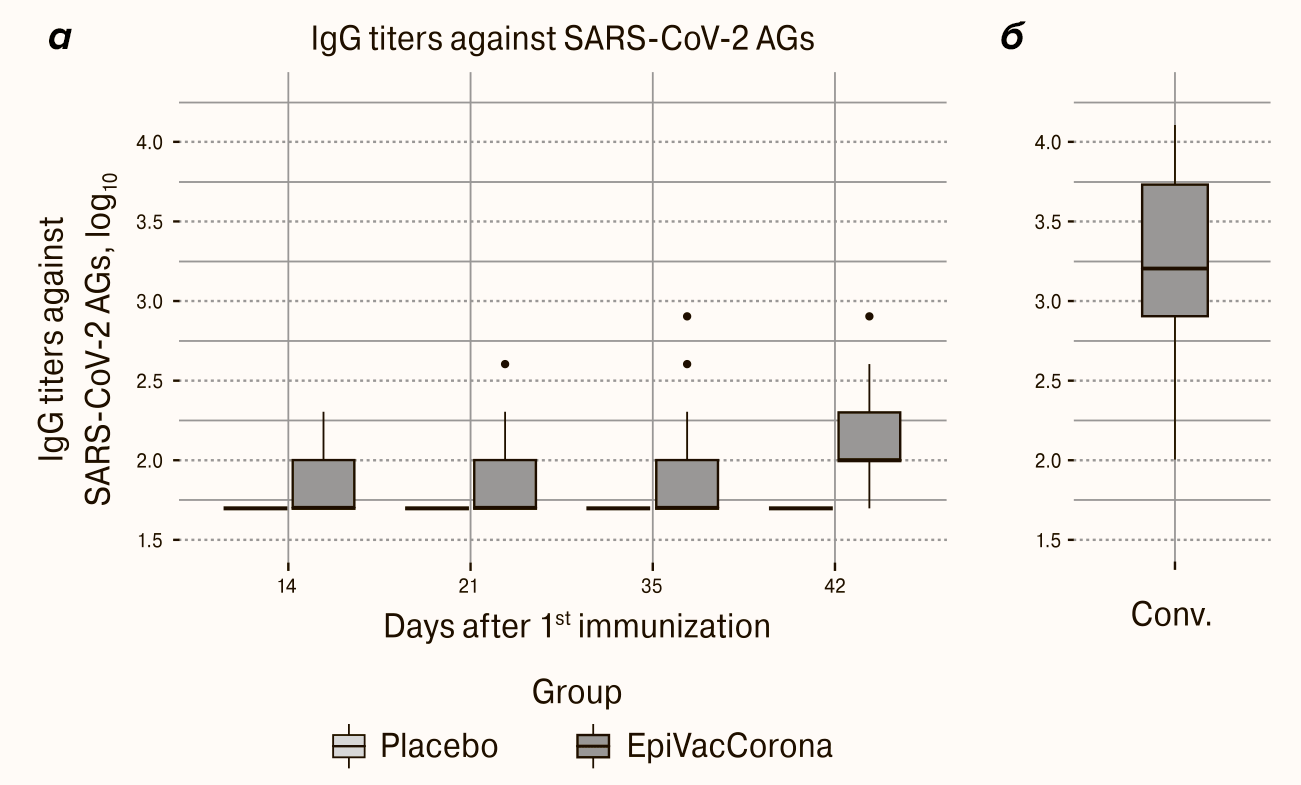

Вакцина продемонстрировала слабую иммуногенность

В эксперименте с титрами антител к антигенам SARS-CoV-2 (рис.  средние геометрические титры после вакцины на последней временной отметке более чем в 10 раз ниже титров антител переболевших. На панели а показаны титры антител к антигенам вируса в сыворотках испытуемых, которые определялись в разные сроки после вакцинации. Определение производилось для сывороток, полученных на 14, 21, 35 и 42 дни после вакцинации. На панели б показан титр антител у переболевших COVID-19. Значения титров показано в логарифмической шкале.

средние геометрические титры после вакцины на последней временной отметке более чем в 10 раз ниже титров антител переболевших. На панели а показаны титры антител к антигенам вируса в сыворотках испытуемых, которые определялись в разные сроки после вакцинации. Определение производилось для сывороток, полученных на 14, 21, 35 и 42 дни после вакцинации. На панели б показан титр антител у переболевших COVID-19. Значения титров показано в логарифмической шкале.

Рисунок 8. Специфические антитела к антигенам вируса SARS-CoV-2: а — в сыворотках испытуемых на 14, 21, 35 и 42 дни после иммунизации (логарифмическая шкала); б — в сыворотках реконвалесцентов (переболевших COVID-19) (логарифмическая шкала).

Проблема использования вакцины для пожилых

Заявления «Вектора» о безопасности и иммуногенности вакцины «ЭпиВакКорона» для пожилых, а также людей с хроническими заболеваниями, по-прежнему не подтверждены открытыми научными данными. Участники испытаний — это сравнительно молодые и здоровые люди. В списке участников испытаний людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями нет.

Тут еще стоит немного отвлечься от анализа статьи и рассказать, на основании каких испытаний вакцина была-таки рекомендована пожилым. Специалисты в разработке вакцин выделяют четыре фазы клинических испытаний вакцин, как и других лекарственных препаратов [19]. Первые две фазы нужны для получения первичных данных о побочных эффектах вакцины и ее иммунологических характеристиках. Кроме того, они помогают подобрать дозировки иммуногенного вакцинного материала при введении в организм, а также режим введения вакцины. В качестве иммунологических характеристик чаще всего оценивают выработку антител, хотя есть и другие параметры, такие как клеточный иммунитет. В первых двух фазах, как правило, участвует от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Исследования фазы III делаются уже на большой группе людей — как правило, много тысяч. Эти исследования обычно спланированы таким образом, чтобы получить надежные статистические результаты о способности вакцины предотвращать инфекцию. То есть сравнивают заболеваемость в группе вакцинированных с группой плацебо. На маленькой выборке людей такие исследования проводить невозможно. Ведь только небольшая часть из них заболеет, а надо получить надежную разницу в числе заболевших в группе вакцинированных и плацебо. При этом разница должна быть статистически значимой. Испытания третьей фазы изучают эпидемиологическую эффективность вакцины.

Испытания четвертой фазы проводятся для изучения того, как долго длится иммунитет и нет ли у вакцины долгосрочных побочных эффектов. В принципе, в России действуют примерно такие же правила изучения новых вакцин. Однако в связи с пандемией Минздрав РФ счел возможным регистрировать и даже разрешать выпускать в гражданский оборот вакцины после первых двух фаз, что, по сути, проблематично. В большинстве других стран вакцину выпускают в оборот и дают временное право использования на основании результатов третьей фазы, а именно клинических испытаний, показавших, что в группе вакцинированных заболеваний статистически значимо меньше, чем в контрольной группе. В пандемию эти общие правила не изменились, хотя процедура получения временного разрешения после третьей фазы клинических испытаний упростилась и ускорилась.

Что же было сделано с испытанием вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых людях? Испытания были проведены на сравнительно маленькой группе людей (меньше 150 человек) без контрольной группы и названы «третьей/четвертой фазой». То есть вакцина, про которую абсолютно неизвестно, способна ли она предотвращать инфекцию у пожилых (впрочем, у молодых тоже), разрешена к применению на пожилых людях. Формально с вакциной всё в порядке, и считается, что испытания третьей фазы состоялись. Роспотребнадзор сообщает: «Завершено пострегистрационное клиническое исследование вакцины с участие 150 добровольцев старше 60 лет. Отчет представлен в Минздрав России. Дальнейшее наблюдение за добровольцами через 3 и 6 месяцев будет осуществляться вне рамок настоящего исследования».

Случаи заражения COVID-19 во время клинических испытаний

В работе описываются два случая лабораторно подтвержденного COVID-19 у участников исследования: один из них в группе вакцины. При этом эти случаи и их влияние на результаты исследования не обсуждаются. Например, после полного курса вакцинации произошло заражение COVID-19 18-летнего участника 1 фазы, протекавшее с высокой температурой и вирусной нагрузкой (положительный ПЦР с Ct 21).

Увы, но далеко не единичные случаи заболевания коронавирусом, в том числе среди тех, у кого выработались антитела на антигены «ЭпиВакКороны», были зафиксированы добровольцами-испытателями, самоорганизовавшимися в сообщество в мессенджере Telegram. По моим сведениям, полученным от личного общения с членами этого сообщества, значительная часть участников исследования потеряла веру в вакцину и привилась «Спутником V». Это грустно, потому как означает, что ответ на вопрос о том, какая у вакцины «ЭпиВакКорона» протективность против COVID-19, мы можем так и не получить.

Вывод в отношении опубликованной работы

Обсуждаемую работу [1] вряд ли можно назвать научной статьей, выполненной на хороших научном и методическом уровнях. С учетом перечисленных замечаний, касающихся контролей, расхождения данных, доверительных интервалов и статистической значимости, статья представляется сырой. Поэтому ее выводы пока не могут быть приняты в качестве подтверждения заявлений разработчиков.

Таким образом, опубликованная статья [1] не помогает ответить на вопросы научного сообщества, касающиеся иммунологической эффективности данной вакцинной разработки. Наоборот, она только порождает новые вопросы. Остается непонятным, есть ли у «ЭпиВакКороны» потенциал защиты от тяжелого заболевания.

Основной вывод: данные разработчиков об образовании нейтрализующих антител в ответ на вакцину «ЭпиВакКорона», а, следовательно, о ее иммуногенности, глубоко сомнительны. Требуется независимая проверка результатов разработчиков.

- A. B. Ryzhikov, Е. А. Ryzhikov, M. P. Bogryantseva, S. V. Usova, E. D. Danilenko, et. al.. (2021). A single blind, placebo-controlled randomized study of the safety, reactogenicity and immunogenicity of the “EpiVacCorona” Vaccine for the prevention of COVID-19, in volunteers aged 18–60 years (phase I–II). iimm. 11, 283-296;

- Aleksandr B. Ryzhikov, Evgenii А. Ryzhikov, Marina P. Bogryantseva, Elena D. Danilenko, Ilnaz R. Imatdinov, et. al.. (2021). Immunogenicity and protectivity of the peptide candidate vaccine against SARS-CoV-2. Annals RAMS. 76, 5-19;

- Антитело: лучший способ распознать чужого;

- Иммунитет: борьба с чужими и… своими;

- Paul N Hengen. (1995). Purification of His-Tag fusion proteins from Escherichia coli. Trends in Biochemical Sciences. 20, 285-286;

- 12 методов в картинках: очистка молекул и разделение смесей;

- Hyeonuk Woo, Sang-Jun Park, Yeol Kyo Choi, Taeyong Park, Maham Tanveer, et. al.. (2020). Developing a Fully Glycosylated Full-Length SARS-CoV-2 Spike Protein Model in a Viral Membrane. J. Phys. Chem. B. 124, 7128-7137;

- Yang Li, Ming-liang Ma, Qing Lei, Feng Wang, Wei Hong, et. al.. (2021). Linear epitope landscape of the SARS-CoV-2 Spike protein constructed from 1,051 COVID-19 patients. Cell Reports. 34, 108915;

- Yang Li, Dan-yun Lai, Hai-nan Zhang, He-wei Jiang, Xiaolong Tian, et. al.. (2020). Linear epitopes of SARS-CoV-2 spike protein elicit neutralizing antibodies in COVID-19 patients. Cell Mol Immunol. 17, 1095-1097;

- Zhigang Yi, Yun Ling, Xiaonan Zhang, Jieliang Chen, Kongying Hu, et. al.. (2020). Functional mapping of B-cell linear epitopes of SARS-CoV-2 in COVID-19 convalescent population. Emerging Microbes & Infections. 9, 1988-1996;

- Ellen Shrock, Eric Fujimura, Tomasz Kula, Richard T. Timms, I-Hsiu Lee, et. al.. (2020). Viral epitope profiling of COVID-19 patients reveals cross-reactivity and correlates of severity. Science. 370, eabd4250;

- Lluc Farrera-Soler, Jean-Pierre Daguer, Sofia Barluenga, Oscar Vadas, Patrick Cohen, et. al.. (2020). Identification of immunodominant linear epitopes from SARS-CoV-2 patient plasma. PLoS ONE. 15, e0238089;

- Chek Meng Poh, Guillaume Carissimo, Bei Wang, Siti Naqiah Amrun, Cheryl Yi-Pin Lee, et. al.. (2020). Two linear epitopes on the SARS-CoV-2 spike protein that elicit neutralising antibodies in COVID-19 patients. Nat Commun. 11;

- 12 методов в картинках: иммунологические технологии;

- Emma B. Hodcroft, Moira Zuber, Sarah Nadeau, Timothy G. Vaughan, Katharine H. D. Crawford, et. al. Emergence and spread of a SARS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020 — Cold Spring Harbor Laboratory;

- I. V. Dolzhikova, O. V. Zubkova, A. I. Tukhvatulin, A. S. Dzharullaeva, N. M. Tukhvatulina, et. al.. (2017). Safety and immunogenicity of GamEvac-Combi, a heterologous VSV- and Ad5-vectored Ebola vaccine: An open phase I/II trial in healthy adults in Russia. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 13, 613-620;

- Рыжиков А.Б., Пьянков О.В., Даниленко Е.Д., Гамалей С.Г., Шимина Г.Г., Сысоева Г.М. и др. (2017). Вакцина против лихорадки Эбола «ЭпивакЭбола»: результаты доклинического исследования иммуногенности и безопасности. «Инфекция и иммунитет». S, 547;

- Богрянцева М.П., Усова С.В., Нечаева Е.А., Рыжиков Е.А., Пьянков О.В., Карпенко Л.И. и др. Исследование безопасности экспериментальной вакцины для профилактики лихорадки Эбола. «Инфекция и иммунитет». S, 183;

- Путь к тысячам аптек начинается с одной молекулы.

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Иванова О.Н.

1

1 Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова

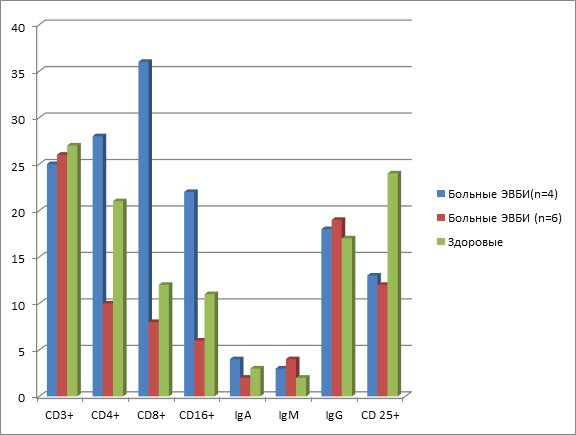

Статья посвящена актуальной проблеме современной медицины – течению инфекции вируса Эпштейн – Барр у детей. Была обследована группа детей (n=10) в возрасте от 5 до 10 лет с субфебрилитетом неясного генеза и проявлениями герпеса на губах с положительным ИФА на вирус Эпштейна – Барр (IgG-VCA в высоких титрах, IgG-EBNA, IgG-EA) и положительным ПЦР на ВЭБ. Выявлено, что при ЭБВИ существует два типа изменений иммунного статуса: повышение его активности (увеличение уровня иммуноглобулинов сыворотки IgA, IgM, повышение ЦИК, повышение CD16+ – натуральных киллеров, повышение или Т-хелперов CD4+, или Т-супрессоров CD8+) -1 вариант, иммунная дисфункция или недостаточность (повышение IgM, снижение CD25+ лимфоцитов, уменьшением CD16+, CD4+, CD8) – второй вариант.

вирус

инфекция

антитела

распространенность

заболевание

субфебрилитет

иммунитет

1. Дидковский Н.А., Малашенкова И.К., Тазулахова Э.Б. Индукторы интерферона — новый перспективный класс имммуномодуляторов // Аллергология. – 1998. – № 4. – С. 26-32.

2. Егорова О. Н., Балабанова Р. М., Чувиров Г. Н. Значение антител к герпетическим вирусам, определяемых у больных с ревматическими заболеваниями // Терапевтический архив. – 1998. – № 70(5). – С. 41-45.

3. Малашенкова И.К., Дидковский Н.А., Говорун В.М., Ильина Е.Н., Тазулахова Э.Б., Беликова М.М., Щепеткова И.Н. К вопросу о роли вируса Эпштейна – Барр в развитии синдрома хронической усталости и иммунной дисфункции.

4. Christian Brander and Bruce D Walker Modulation of host immune responses by clinically relevant human DNA and RNA viruses // Current Opinion in Microbiology 2000, 3:379-386.

5. Cruchley A. T., Williams D. M., Niedobitek G. Epstein – Barr virus: biology and disease // Oral Dis 1997 May; 3 Suppl 1: S153-S156.

6. Glenda C. Faulkner, Andrew S. Krajewski and Dorothy H. CrawfordA The ins and outs of EBV infction // Trends in Microbiology. 2000, 8: 185-189.

7. Jeffrey I. Cohen The biology of Epstein – Barr virus: lessons learned from the virus and the host // Current Opinion in Immunology. 1999. 11: 365-370.

8. Epstein M.A., Achong B.G., Barr Y.M. Virus particles in cultured lymphoblasts from Burkitt’s lymphoma.// Lancet 1964; 1: 702-3.

9. Henle G, Henle W, Clifford P. et al. Antibodies to Epstein – Barr virus in Burkitt’s lymphoma and control group.// J. Natl. Cancer Inst. 1969; 43: 1147-57.

10. Young L.S., Murray P.G. Epstein – Barr virus and oncogenesis: from latent genes to tumours.// Oncogene 2003; 22: 5108-21.

Вирус Эпштейна – Барр, открытый в 1964 года учеными Михаэлем Эпштейном и Ивонной Барр, относится к герпесвирусам четвертого типа – то есть является «родственником» цитомегаловируса и всем известного простого герпеса.

Эпштейн – Барр вирусная инфекция (ЭБВИ), является одним из самых распространенных заболеваний человека. По данным ВОЗ вирусом Эпштейн – Барр инфицировано около 55–60 % детей раннего возраста (до 3х лет), подавляющее большинство взрослого населения планеты (90–98 %) имеют антитела к ВЭБ.

Заболеваемость в разных странах мира колеблется от 3-5 до 45 случаев на 100 тыс. населения и является довольно высоким показателем. ЭБВИ относится к группе неуправляемых инфекций, при которых нет специфической профилактики (вакцинации), что, безусловно, влияет на уровень заболеваемости [1-7].

Эпштейн – Барр вирусная инфекция – острое или хроническое инфекционное заболевание человека, вызываемое вирусом Эпштейн – Барр из семейства герпетических вирусов (Herpesviridae), обладающим излюбленной особенностью поражения лимфоретикулярной и иммунной систем организма.

При первичном заражении после активного увеличения количества вирионов в эпителиальной ткани они попадают в кровь и разносятся по всему организму. Большое количество их помимо слюнных желез обнаруживается также в клетках шейки матки, печени и селезёнки. Главной мишенью их становятся В-лимфоциты, клетки иммунной системы.

Важной отличительной чертой вируса является то, что он не тормозит и не нарушает размножение клеток, а наоборот – стимулирует их клонирование. В результате в острой фазе заражения количество лимфоцитов лавинообразно увеличивается, они заполняют лимфатические узлы, вызывая их набухание и уплотнение.

Поскольку В-лимфоциты сами по себе являются защитными клетками организма, заражение их вирусом приводит к подрыву иммунитета. Однако сами заражённые лимфоциты достаточно быстро и эффективно уничтожаются клеточными системами защиты — Т-лимфоцитами, Т-супрессорами и NK-лимфоцитами. При этом сами эти типы клеток вирусом Эпштейна – Барр не поражаются, и потому в любом случае играют важную роль в борьбе с вирусом. Однако при иммунодефиците их количество столь мало, что сдержать развитие инфекции они не могут.

Хроническая ВЭБ-инфекция формируется не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенной острой инфекции, а при отсутствии острого мононуклеоза в анамнезе – через 6 и более месяцев после инфицирования. Нередко латентная форма инфекции при снижении иммунитета переходит в хроническую инфекцию.

Хроническая ВЭБ инфекция может протекать в виде: хронической активной ВЭБ-инфекции, гемофагоцитарного синдрома, ассоциированного с ВЭБ, атипичных форм ВЭБ (рецидивирующие бактериальные, грибковые и другие инфекции пищеварительной системы, дыхательных путей, кожи и слизистых оболочек) [1-7].

Хроническая активная ВЭБ-инфекция характеризуется длительным течением и частыми рецидивами. Больных беспокоит слабость, повышенная утомляемость, чрезмерная потливость, длительная небольшая температура до 37,2–37,5°, кожные высыпания, иногда суставной синдром, боли в мышцах туловища и конечностей, тяжесть в правом подреберье, чувство дискомфорта в области горла, небольшой кашель и заложенность в носу, у некоторых пациентов неврологические расстройства – беспричинные головные боли, нарушения памяти, нарушения сна. Нередко пациенты жалуются на увеличение одного или группы лимфоузлов, возможно увеличение внутренних органов (селезенка и печень) [1-6]. Наряду с такими жалобами при расспросе больного выясняется наличие в последнее время частых простудных инфекций, грибковых заболеваний, присоединение других герпетических болезней (например, простой герпес на губах).

Цель исследования: изучить особенности иммунитета у детей с хроническим течением (cубфебрилитет неясного генеза) инфекции вируса Эпштейна – Барр.

Материалы и методы

Была обследована группа детей (n=10) в возрасте от 5 до 10 лет с субфебрилитетом неясного генеза и проявлениями герпеса на губах с положительным ИФА на вирус Эпштейна – Барр (IgG-VCAв высоких титрах, IgG-EBNA,IgG-EA) и положительным ПЦР на ВЭБ (табл 1). Также была обследована группа здоровых детей (n=10), сравниваемые группы детей сопоставимы по возрасту.

Всем детям проведено обследование иммунного статуса (CD3+,CD4+, CD8+, CD16+, CD22+, IgA, IgG, IgM, IgE) на базе Национального центра медицины Республики Саха (Якутия).

Результаты обследования

У всех детей с хроническим течением ЭВБИ отмечалась субфебрильная температура, головная боль, рецидивы ОРВИ, ангин, фарингитов, повышенную потливость, утомляемость, раздражительность.

Определение антител к антигенам вируса Эпштейна – Барр является важным методом диагностики данной инфекции. Наиболее важные в диагностическом плане антитела представлены ниже:

- IgM к VCA (к капсидному антигену) – выявляются в крови в первые дни и недели болезни, максимальны к 3-4-й недели заболевания, могут циркулировать до 3х месяцев, а потом их количество снижается до неопределяемой величины и исчезает совсем. Сохранение их более 3х месяцев указывает на затяжное течение болезни. Обнаруживаются у 90–100 % больных с острой ЭБВИ.

- IgG к VCA (к капсидному антигену) – появляются в крови спустя 1-2 месяца от начала болезни, затем постепенно снижается и сохраняется на пороговом (низком уровне) пожизненно. Повышение их титра характерно для обострения хронической ЭБВИ.

- IgM к EA (к раннему антигену) – появляется в крови в первую неделю заболевания, сохраняется в течение 2–3-х месяцев и исчезает. Обнаруживается у 75–90 % больных. Сохранение в высоких титрах длительной время (более 3–4-х месяцев) тревожно в плане формирования хронической формы ЭБВИ. Появление их при хронической инфекции служит индикатором реактивации. Нередко могут выявляться при первичном инфицировании у носителей ВЭБ.

- IgG к ЕA (к раннему антигену) – появляются к 3–4-й недели заболевания, становятся максимальными на 4–6 недели болезни, исчезают через 3–6 месяцев. Появление высоких титров повторно указывает на активацию хронической инфекции.

- IgG к NA-1 или EBNA (к нуклеарному или ядерному антигену) – являются поздними, поскольку появляются в крови через 1–3 месяца после начала заболевания. Продолжительное время (до 12 мес.) из титр достаточно высокий, а затем титр снижается и сохраняется на пороговом (низком) уровне пожизненно. Реактивация хронической инфекции или рецидив острой ЭБВИ наблюдается при высоких титрах IgG к NA антигену.

Таблица 1

Схемы интерпретации результатов ИФА исследования

| Серологические данные | Состояние |

| IgM VCA, IgM EA, IgG EA | Острая ЭБВИ (инфекционный мононуклеоз) |

| IgG VCA, IgG NA в низких титрах | Реконвалесценция ЭБВИ |

| IgM EA, IgM VCA более 3х месяцев | Затяжное течение ЭБВИ |

| IgG NA, IgG VCA в высоких титрах, иногда IgG EA | Хроническая ВЭБ-инфекция |

| Длительная персистенция высоких титров | Хроническая ВЭБ-инфекция, |

| Отсутствие антител | Выраженные иммунодефицитные состояния |

Важным методом диагностики ЭВБИ инфекции является ПЦР – качественное выявление ДНК вируса Эпштейн – Барр методом ПЦР. Материалом для исследования служат слюна или рото- и носо-глоточная слизь, соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта, кровь, спинномозговая жидкость, секрет простаты, моче. Помимо серологических методов обследования, ПЦР и клинических проявлений ЭВБИ инфекции обязательно определение показателей иммунного статуса.

В группе обследованных детей у 4 (40 %) отмечены повышенные уровни IgА, IgМ, ЦИК (табл. 2, рисунок).

Таблица 2

Показатели иммунного статуса у детей РС (Я) у детей с инфекциями Вируса Эбштена – Барр и здоровых детей

| Показатели | Дети с ЭВБИ(n = 4) M ± m | Дети с ЭВБИ(n = 6) M ± m | Здоровые дети(n = 20) M ± m |

| СD3+ | 25,2 ± 1,03 | 26,1 ± 1,0 | 27,2±1,04 |

| СD4+ | 28,9 ± 0,5* | 10,1 ± 0,2* | 21,3±0,6 |

| СD8+ | 36,9 ± 0,8* | 8,2 ± 0,5* | 12,1±2.5 |

| СD16+ | 22,1 ± 1,2* | 6,4 ± 1,4* | 11,0±1,01 |

| ИРИ | 0,7 ± 0,6 | 0,8 ± 0,5 | 1,08±0,02 |

| IgA | 3,6 ± 0,1* | 2,4 ± 0,1 | 2,9±0,6 |

| IgG | 18,2 ± 0,7 | 18,1 ± 0,2 | 17,1±0,09 |

| IgM | 3,2 ± 0,08* | 3,8 ± 0,02* | 2,2±0,09 |

| СD25+ | 13,9 ± 1,2* | 12,2 ± 1,2* | 24,6±0,7 |

| ЦИК | 186,2 ± 1,5<0,05* | 85,1 ± 1,5<0,05 | 70±0,07 |

*p < 0,05 между нормативами и полученными показателями в каждой группе.

Показатели иммунного статуса у детей РС (Я) у детей с инфекциями Вируса Эпштейна – Барр и здоровых детей

Также отмечено снижением содержания CD25+ лимфоцитов, то есть активированных Т-клеток, повышение числа естественных киллеров (CD16+), Т-хелперов (CD4+), цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+). У 6 детей (60 %) отмечено снижение CD 25+ лимфоцитов, повышение IgМ, снижение содержания СD4+, CD8+, CD16 (табл. 2, рисунок).

Выводы:

1. Таким образом, для постановки диагноза ЭВБИ помимо клинических проявлений инфекции необходимы исследование иммунного статуса (противовирусного иммунитета), ДНК диагностика инфекции в различных материалах в динамике, серологические исследования (ИФА).

2. При ЭБВИ существует два типа изменений иммунного статуса:

— Повышение его активности (увеличение уровня иммуноглобулинов сыворотки IgA, IgM, повышение ЦИК, повышение CD16+ – натуральных киллеров, повышение или Т-хелперов CD4+, или Т-супрессоров CD8+).

— Иммунная дисфункция или недостаточность (повышение IgM, снижение CD25+ лимфоцитов, уменьшением CD16+, CD4+, CD8).

Библиографическая ссылка

Иванова О.Н. ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИЕЙ ВИРУСА-ЭБШТЕЙНА БАРР // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 5.

;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25255 (дата обращения: 14.01.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)