-

В этих срубах есть сердце и вены

В 2019 году Министерство культуры России запустило специальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества. Этот чрезвычайно затратный и хлопотный процесс требует не только больших сил и финансовых средств, но и привлечения редких, совершенно особенных профессионалов-энтузиастов. «Свой» побеседовал с одним из них, архитектором-реставратором Андреем Бодэ.28.12.2019

-

В человеке все должно быть по Чехову

Нарочитая бесстрастность описания, характеризующая стиль зрелого Чехова, неизменно привлекала к его произведениям выдающихся мастеров кино. Действительно, экранное искусство в первом приближении есть не что иное, как непредвзятое наблюдение через глазок неподкупного механического аппарата.27.12.2019

-

Колоссы на брегах Невы

Атланты, держащие на плечах архитрав портика Нового Эрмитажа, — один из всеми узнаваемых символов Петербурга, наряду с Исаакиевским собором, Смольным монастырем и скульптурами Аничкова моста. Однако если имена Монферрана, Растрелли и Клодта хорошо известны, то изваявшего гранитных исполинов Александра Теребенева помнят – за пределами северной столицы – немногие.21.12.2019

-

Иваново царство

Если бы живший в начале правления Ивана III москвич вдруг перенесся на три-четыре десятка лет вперед, то не узнал бы ни свой город, ни родную страну, попал бы в совершенно иной мир, переменившийся всего за одно поколение. Огромная, могучая держава раскинулась от Финского залива до Урала и Оби, хотя до того наши земли кончались уже за Коломной, Можайском, Клином, а дальше лежало чужое.21.12.2019

-

Альма-матерь и ее альма-дети

Юбилеи главного отечественного вуза отмечают каждый раз на всех континентах: выпускники Московского университета живут и трудятся во множестве стран. Не такой древний, как Оксфорд или Сорбонна, МГУ тем не менее смог стать мировым «брендом» — вот уже несколько веков он играет огромную роль в судьбе России, олицетворяет ее державно-просветительскую мощь, поддерживает высокую репутацию государства в области наук, в сфере образовательного и культурного развития.15.12.2019

-

Слово издателя

Помнить, чтобы жить

2020-й объявлен у нас Годом памяти и славы. Президент принял такое решение в связи с предстоящим празднованием 75-летия Великой Победы, и у абсолютного большинства граждан России оно не может вызвать ни малейших возражений. Мы станем свидетелями грандиозных общенациональных торжеств, зрителями приуроченных к юбилею кинопремьер, театральных постановок, концертов, читателями вновь написанных книг, множества газетных и журнальных статей о самой кровопролитной в истории человечества войне… Все это, конечно же, необходимо, но — недостаточно.

-

Слово издателя

Чтоб запомнить навсегда

Вместе с министром культуры России Владимиром Мединским и главой Севастополя Михаилом Развожаевым мы участвовали нынешней осенью в церемонии установки закладного камня на месте будущего памятника. Монумент, который будет воздвигнут в городе русской славы, посвящается окончанию Гражданской войны.

-

Слово издателя

Школа жизни

23 сентября 2014-го утром с Ярославского вокзала отправился весьма необычный поезд. Его пассажирами были вгиковцы — преподаватели, студенты, выпускники. Среди них — несколько выдающихся, прославленных мастеров отечественного кино. В течение трех с лишним недель этому составу, державшему путь во Владивосток, предстояли долгие остановки в 15 российских городах, тем же, кто отправился в далекое путешествие, — встречи с благодарными зрителями, концерты, фестивали, кинопоказы, театральные постановки, мастер-классы…

-

Третий Рим

Русь патриархальная

Когда у нас учреждалось патриаршество — а происходило это 430 лет назад, — Русь являлась, по сути, единственной православной державой. Наша церковь уже не зависела ни от милостей ханов-султанов Востока, ни от благосклонности правителей Запада, несла народам свет православия, будучи крепкой и самостоятельной.

-

Третий Рим

Эстафета Мономахов

«Плавающая», сентябрьская дата празднования Дня города досталась Москве с советских времен. Как и официальный гимн столицы, хорошо знакомый каждому россиянину. В том, что эту традицию у нас сохранили, нет ничего плохого и даже мало-мальски спорного. Однако, признавая ценность преемственности поколений, вспоминая славную историю Москвы, нелишне обратить внимание и на те полузабытые ныне традиции, которые наши далекие предки считали сакральными, вечными.

-

Родное слово

«Мой костер в тумане светит…»

Хороших поэтов в России XIX столетия было удивительно много. Кто-то вошел в историю литературы с меткой «гениальный». Другие слыли просто «классиками» и таковыми остаются в массовом восприятии по сей день. Третьим повезло меньше, у наших современников особых почестей они не удостоились и если упоминаются время от времени в исторических обзорах, то, как правило, в длинном ряду — по соседству с более именитыми. Николай Некрасов, Федор Тютчев, Афанасий Фет, Аполлон Майков, Алексей Кольцов, Яков Полонский… — среди поклонников отечественной поэзии найдется немало и тех, кто имя последнего, не обинуясь, поставит в начало любого списка. И по-своему будут правы.

-

Родное слово

Еще неведомый избранник

В сложившемся к концу XIX столетия национальном пантеоне литературных божеств его место было по правую руку от Пушкина. Вольнодумному Лермонтову стали ставить памятники в России еще тогда, когда подобной чести из поэтов-писателей удостоились не просто единицы — пальцев одной руки довольно, чтобы перечесть.

-

Служу России

Рассудку вопреки, наперекор стихиям

В истории литературы он остался автором одной — зато какой! — комедии, хотя, кроме «Горя от ума», его перу принадлежат несколько стихотворений и водевилей, а также отрывки из неоконченных произведений. Лишь небольшие фрагменты дошли до нас от трагедии Александра Грибоедова «Грузинская ночь» — слушатели, современники автора, находили ее еще более талантливой, чем «Горе…». Но превыше всего — пример поразительного благородства и редкой отваги, явленный нам в судьбе этого чрезвычайно одаренного, не умевшего лишь прислуживаться человека.

-

Служу России

Разведка путешествиями

Этот землепроходец преодолел за свою жизнь более тридцати тысяч километров в нехоженых районах Азии, а все встреченное на пути — от флоры и фауны до этнографических и политических реалий — описывал с научной скрупулезностью. Блестящий ученый, почетный член Петербургской и множества европейских академий, настоящий патриот и неисправимый романтик Николай Пржевальский снискал себе в веках не только национальную, но и всемирную славу.

-

Служу России

Домосед на краю империи

О Владимире Арсеньеве вспоминают в последнее время часто. Всплеск интереса к этому неординарному писателю и исследователю, надо полагать, ждет нас в сентябре нынешнего года, когда со дня рождения Владимира Клавдиевича исполнится 145 лет. Его именем названы в России город и поселок, ледник и горная вершина, многочисленные улицы и школы… Каким был автор легендарного романа «Дерсу Узала»?

-

Культурная эволюция

«Книжное учение во вкусе есть сладко…»

«Аз, буки, веди страшат как медведи», «Юс да ижица — конец делу ближитца» — эти непонятные современному школьнику поговорки напоминают о временах, когда выучить азбуку было весьма непросто. Старинные методики обучения грамоте сегодня кажутся слишком архаичными, неудобными, даже путаными, однако следует признать: на протяжении многих веков свою задачу они успешно выполняли, служа делу народного просвещения, развития и становления великой нации.

-

Культурная эволюция

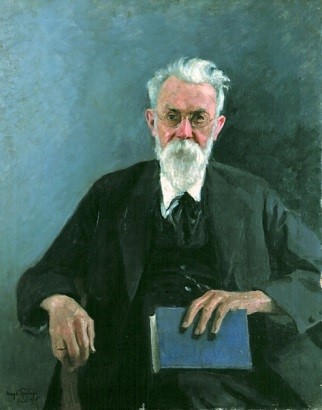

Иван Сытин: «Единственное благо человека — быть грамотным»

Со своими тремя классами образования он был известным на всю страну просветителем, водил дружбу с Львом Толстым и Антоном Чеховым, Иваном Буниным и Ильей Репиным, а также многими другими блестяще образованными людьми. Беседовал о делах государственной важности с Сергеем Витте и Петром Столыпиным, хотя в полицейских кругах слыл фигурой «неблагонадежной, замаранной либерализмом». Не раз хаживал на приемы в Зимний дворец и к Александру III, и к Николаю II, а в 1918 году в Смольном подписал свою книгу Ленину, назвав того «глубокоуважаемым».

-

Возвращение имени

Не ты, но судьба виновата была

Имя этой царицы в народной памяти почти стерлось. Евдокию Лопухину сегодня помнят лишь знатоки истории, насельники связанных с судьбой опальной государыни монастырей да сотрудники музеев, хранящих артефакты сложной, весьма противоречивой петровской эпохи. В 2019 году со дня рождения первой жены царя-реформатора исполнилось 350 лет, однако эту дату отметили немногие.

-

Возвращение имени

Сибирский радетель

Портрет этого не знавшего страха генерала, героя Отечественной войны 1812 года, находится в Военной галерее Эрмитажа, а имя упоминается на восьми мраморных досках в Галерее воинской славы Храма Христа Спасителя. Петр Капцевич, первый генерал-губернатор Западной Сибири, весьма потрудился ради того, чтобы Россия прирастала по всем известной формуле Ломоносова.

-

Возвращение имени

Защита Вандама

Имя Алексея Вандама (Едрихина) в советское время было «забыто». Русский военный разведчик, выполнявший свои миссии в Трансваале (во время Англо-бурской войны), на Дальнем Востоке и в Европе, блестящий аналитик, способный в кратчайший срок овладеть любым языком и в нужный момент точно оценить качество взаимоотношений России и Запада, он стал, по сути, основоположником нашей геополитической науки.

-

Великие реалисты

Фамильные ценности

Зинаида Серебрякова — художница, не совершившая революции в искусстве. Всю жизнь была верна классике, писала пейзажи и натюрморты. А также женские и детские портреты, благодаря которым вошла в историю. В эпоху исторического перелома, расцвета новых художественных течений Серебрякова придерживалась однажды выбранной линии, не пытаясь изменить вечному с сиюминутным. И творила так, словно на ее глазах не рушились миры, не исчезали империи.

-

Великие реалисты

Эпоха Веры

Вера Мухина — создатель эталонных скульптур советской эпохи: «Рабочий и колхозница», «Крестьянка», «Хлеб». После революции могла эмигрировать, подобно старшей сестре Марии Мухиной, и безбедно жить на семейные капиталы. Однако Вера Игнатьевна осталась, пережила тяжелые годы Гражданской войны и обрела новый стиль: торжественный, монументальный, отсылающий к античности и даже архаике.

-

Плоды просвещения

Альма-матерь и ее альма-дети

Юбилеи главного отечественного вуза отмечают каждый раз на всех континентах: выпускники Московского университета живут и трудятся во множестве стран. Не такой древний, как Оксфорд или Сорбонна, МГУ тем не менее смог стать мировым «брендом» — вот уже несколько веков он играет огромную роль в судьбе России, олицетворяет ее державно-просветительскую мощь, поддерживает высокую репутацию государства в области наук, в сфере образовательного и культурного развития.

-

Плоды просвещения

От тевтонов до невтонов

По хрестоматийному выражению Пушкина (списавшего, как говорят, афоризм у венецианца Франческо Альгаротти), Петр I в Европу прорубил окно. В этот распахнутый иллюминатор «надуло» много чего — и xорошего, и разного. Занесло и передовую западную ученость, бастионом коей стала Петербургская академия. Сей «штаб наук» исправно поработал на укрепление российской державности. При этом саму Академию прогрессировавшие в быстроте разума отечественные Невтоны не раз пытались освободить от «немецкого ига».

-

История одной песни

Шедевр на троих

В бескрайнем море мировой поп-культуры советская эстрада представляла собой как бы отдельный, непотопляемый остров. В уходящем году мы отмечали юбилеи выдающегося композитора Александры Пахмутовой и превосходного певца Александра Градского, и как тут не вспомнить об их главной совместной удаче — глубоко лиричной, проникновенной, погружающей в воспоминания о прошлом песне «Как молоды мы были».

-

История одной песни

А город подумал: ученья идут…

50 лет назад, 6 апреля 1966 года, на окраине Берлина произошла трагедия, послужившая впоследствии основой для пронзительной песни. «Огромное небо» и сегодня на слуху, причем не только у наших соотечественников — переведенная на многие языки, эта композиция хорошо известна во всем мире.

-

Званый гость

В этих срубах есть сердце и вены

В 2019 году Министерство культуры России запустило специальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества. Этот чрезвычайно затратный и хлопотный процесс требует не только больших сил и финансовых средств, но и привлечения редких, совершенно особенных профессионалов-энтузиастов. «Свой» побеседовал с одним из них, архитектором-реставратором Андреем Бодэ.

-

Званый гость

Помнит Вену, помнит Альпы и Дунай

Настоящих фронтовиков Великой Отечественной осталось, увы, совсем немного. Героев Советского Союза среди них и вовсе горстка, Сергей Никитич Решетов — из этой славной плеяды. Он прошел боевой путь от предгорий Кавказа до Альпийских гор. Не избежал ранений. Прошлое и сейчас часто напоминает о себе 96-летнему ветерану. Война — это навечно, как сидящий глубоко внутри вражеский осколок.

-

Званый гость

Юрий Кублановский: «90-е принесли настоящую катастрофу»

Поэт, искусствовед, литературный критик, лауреат многих премий (в том числе Патриаршей имени Кирилла и Мефодия), он нередко комментирует политические события, говорит, что история у него «в крови», а «железную поступь Командора-времени невозможно не ощущать на собственной шкуре». «Свой» побеседовал с Юрием Кублановским о непростых уроках прошлого и настоящего, конфликтах и противоречиях в среде российской интеллигенции, о Достоевском и Бродском, современной литературе, о крахе советского государства, произошедшем четверть века назад.

-

Стоп-кадр

Большой хороший человек

В истории наших искусств есть актеры, которых оценивают заслуженно высоко, но неверно: хвалят, любят, даже превозносят, однако числят по ведомству, в котором артист не служил, куда всего лишь наведывался в регулярных краткосрочных командировках. Одна из таких неправильно классифицированных звезд нашего экрана и русского театра — Вячеслав Невинный.

-

Стоп-кадр

Не только Анискин

В актерской среде разделение на амплуа — дело понятное. Однако базовым навыком остается обаяние, так как если артист его лишен, если не располагает к себе зрителя на психофизическом уровне, то ум и высокие убеждения теряют смысл. От Михаила Жарова оторваться решительно невозможно. И пусть он играет что заблагорассудится — зрители в неизменном восторге даже спустя десятилетия.

-

Трапезная

Гусь — птица праздничная

Археологи утверждают, что на раскопках наших древних городов утиные и гусиные косточки находят чаще, чем куриные. Русские люди любили гусятину. И всегда умели ее готовить. Особое рождественское угощение, украшение святочного стола — отменно приготовленный гусь.

-

Трапезная

Они сошлись: и мед, и пламень

Многие ли соотечественники знают, как приготовить хороший — приятный, полезный, согревающий в холодное время — сбитень? Вопрос риторический — при том, что много веков он считался нашей гастрономической достопримечательностью (иностранцы называли его «русским глинтвейном»).

-

Трапезная

Насолить по полной

«А вот лесная наша говядинка, грыб пошел! Пахнет соленым, крепким. Как знамя великого торга постного, на высоких шестах подвешены вязки сушеного белого гриба…» — читаем в «Лете Господнем».

-

Слово издателя

Грудь в крестах или голова в кустах

Одним из важнейших общественно-политических событий за последние недели стало проходившее в Кремле заседание Совета по русскому языку. Большой резонанс мероприятию придало выступление Владимира Путина, который высказался о необходимости «сбережения, развития и распространения русского языка, русской литературы».

-

Слово издателя

С опорой на собственного зрителя

Разговоры о настоящем и будущем отечественной киноиндустрии нередко сводятся у нас к теме зависимости от Запада, к вопросу о том, надо ли культивировать в России зарубежные (прежде всего голливудские) идеи, технологии, практики? Ответ прост и даже банален. Нужно перенимать все полезное, отбрасывая за ненадобностью то, что плохо приживается в наших условиях.

-

Третий Рим

Иваново царство

Если бы живший в начале правления Ивана III москвич вдруг перенесся на три-четыре десятка лет вперед, то не узнал бы ни свой город, ни родную страну, попал бы в совершенно иной мир, переменившийся всего за одно поколение. Огромная, могучая держава раскинулась от Финского залива до Урала и Оби, хотя до того наши земли кончались уже за Коломной, Можайском, Клином, а дальше лежало чужое.

-

Третий Рим

Вера и правда Московской Руси

665 лет назад, 12 октября, родился будущий князь Московский и великий князь Владимирский Дмитрий Иванович Донской. За свою относительно короткую жизнь он сделал немало для того, чтобы Москва со временем стала единым центром великой страны и всего православного мира.

-

Родное слово

Гармония от Исаковского

Он был страстным книгочеем и неутомимым правдоискателем, строгим критиком в отношении собственных и чужих стихов. Та внимательность к окружающему миру и просвещению, которую проявлял когда-то весьма смышленый, напоминавший толстовского Филипка мальчишка в лаптях, сохранилась в нем до последних дней. А стихи его все так же, как и тридцать, пятьдесят, восемьдесят лет назад, звучат в России повсеместно. И согревают — как родной огонек.

-

Родное слово

Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами

В большом, зычном хоре русской литературы голос Георгия Иванова звучит не очень громко. Стихотворец был чрезвычайно даровит, но и вокруг него талантов всегда хватало. Прослыв на родине кудесником слова, еще большую известность он обрел в эмиграции, став, по мнению критиков, первым поэтом России на чужбине, при том, что конкурентами Иванова выступали мастера выдающиеся и даже классики.

-

Родное слово

Сокровенный человек

В русской литературе ХХ столетия, пожалуй, нет ни у кого такой же бесспорной репутации, как у Андрея Платонова. Его талант признавали и идейные противники, и совершенно безыдейные недруги. С годами слава самобытного, ни на кого не похожего писателя только росла, достигнув своего пика на исходе бурного, перенасыщенного событиями века.

-

Служу России

Щит и меч

Привыкнув к мирному небу над головой, мы редко задумываемся, что обязаны этим — вот уже более полувека — нашей могучей триаде, включающей в себя атомное оружие наземного и морского базирования, а также ядерную компоненту Военно-воздушных сил. Основу национальной обороны в свое время составили пусковые установки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — надежный русский щит, который может мгновенно превратиться в неотвратимо карающий меч-кладенец.

-

Служу России

Юмор стратегического назначения

Русские люди — народ веселый, любят и других повеселить, и сами посмеяться. В особенности это касается служивых, чей трудный быт постоянно скрашивается шуткой, розыгрышем, анекдотом разной степени пристойности. О том, что у наших солдат и командиров вызывало веселый смех или как минимум улыбку в прежние годы, рассказывает бывший военспец, а ныне популярный писатель, автор книги «Армия шутит…» Валерий ШАМБАРОВ.

-

Культурная эволюция

Кольца Сатурна

Слава Софьи Ковалевской как выдающегося ученого затмевает другую ее историческую заслугу. Первая в России женщина-профессор добилась для себя и других представительниц «слабого пола» неотъемлемого права служить науке наравне с мужчинами. Ее девиз: «Говори, что знаешь; делай, что обязан; и пусть будет, что будет!» — равно подходит всем, кто стремится сделать мир лучше, добрее, справедливее. И для этого не нужны ни социальные, ни сексуальные, ни культурные революции.

-

Культурная эволюция

-

Культурная эволюция

Блистательна, полувоздушна

Богиня танца, русская Терпсихора — каких только эпитетов не удостаивалась Авдотья Истомина. Необыкновенная красавица и великолепная танцовщица, чей талант воспел Пушкин, была не только любимой ученицей балетмейстера-реформатора Шарля Луи Дидло, но и причиной известнейшей дуэли, в которую оказался втянут сам Грибоедов.

-

Возвращение имени

Не прогрессист, не либерал

Либерализм, о котором в последние годы говорят очень много, был экспортирован в Россию в середине XIX века. Именно он стал питательной средой для последующих революций, обретя во всех сословиях огромную армию сторонников. Как это ни странно, открыто противостоять тем тенденциям отваживались немногие.

-

Возвращение имени

Рыцарь обреченный

Имя писателя Сергея Ауслендера хорошо известно ныне лишь относительно узкому кругу профессионалов и знатоков отечественной литературы. Хотя когда-то его книги высоко ценили многие соотечественники — за великолепный язык, утонченность. Судьба этого незаурядного человека могла бы лечь в основу увлекательного романа, при том, что в его биографии и по сей день немало белых пятен.

-

Великие реалисты

Колоссы на брегах Невы

Атланты, держащие на плечах архитрав портика Нового Эрмитажа, — один из всеми узнаваемых символов Петербурга, наряду с Исаакиевским собором, Смольным монастырем и скульптурами Аничкова моста. Однако если имена Монферрана, Растрелли и Клодта хорошо известны, то изваявшего гранитных исполинов Александра Теребенева помнят – за пределами северной столицы – немногие.

-

Великие реалисты

Игра в классиков

Константин Сомов вошел в историю как один из самых рафинированных художников начала XX века. Выразитель декадентской, изломанной эпохи стал одним из основателей объединения «Мир искусства». Получил признание, хорошо зарабатывал — даже в эмиграции, но до конца дней сомневался в собственном таланте. В ноябре исполняется 150 лет со дня рождения «великого самозванца» Сомова.

-

Великие реалисты

Крестьянская рапсодия

Художник Константин Савицкий порой воспринимается как персонаж исторического анекдота: мастер изобразил мишек на знаменитом полотне Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». На самом деле вклад Константина Аполлоновича в искусство второй половины XIX века куда значительнее. Участник Товарищества передвижных выставок и создатель Пензенского художественного училища сумел запечатлеть Zeitgeist, дух времени. А заодно воплотил в своем творчестве константу русской культуры: литературоцентричность.

-

Плоды просвещения

Русский Расин

У Вильгельма Кюхельбекера есть крылатые строки: «Горька судьба поэтов всех племен; тяжеле всех судьба казнит Россию». К образу Александра Сумарокова (1717–1777) эта горькая истина вполне применима. Ему довелось испытать немало мытарств при жизни, а посмертной славы, достойной его талантов, увы, не получилось. При том, что именно он был первым русским профессиональным литератором, всю жизнь посвятил изящной словесности и театру, во многих жанрах стал первопроходцем. Умер же в нищете, с клеймом безумца. Не пора ли восстановить справедливость, хотя бы по случаю трехсотлетия со дня рождения Александра Петровича, которое отмечается 25 ноября?

-

История одной песни

Родной огонек

Есть песни, место которым уготовано не только в учебных пособиях по теории эстрадного искусства, но и в народной судьбе, в нашей общей исторической памяти. Достаточно услышать знакомую протяжную фразу: «На позиции девушка провожала бойца», и мы, знающие о войне лишь по книгам, фильмам да черно-белым фотоснимкам, мысленно переносимся в 1941 год, где, будто сквозь магический кристалл, видим ту самую «фронтовую семью», бойцов, защищавших Родину.

-

История одной песни

Весело, весело встретим Новый год!

Эту замечательную новогоднюю песенку буквально с младенчества знает и без проблем напоет, как минимум ее первый куплет, всякий русский человек. А в игре вроде «Угадай мелодию» практически любой участник даст правильный ответ, услышав всего лишь две начальные ноты: «Ма-лень… (соль-ми…)».

-

История одной песни

Не улыбнется даже, ну и пусть

В отечественной музыкальной истории немало ушедших в народ песен, написанных на основе произведений литературных классиков. Вспомним замечательный романс «На заре ты ее не буди» на стихи Афанасия Фета, «Зацелована, околдована» Николая Заболоцкого, «Уж сколько их упало в эту бездну» Марины Цветаевой, «Казачью колыбельную» Михаила Лермонтова. Однако славная традиция канула в Лету. Созданная почти тридцать лет назад Александром Барыкиным песня «Букет» является последним на сегодняшний день образцом удачного синтеза поп-музыки и хрестоматийной лирики.

-

Званый гость

Валентин Лавров: «Бунин презирал смутьянов и бездельников»

Известный литературовед, журналист, автор исторических детективов и коллекционер раритетных изданий Валентин Лавров дебютировал как писатель в конце 1980-х, когда ему было уже за пятьдесят. И сразу — с историческим романом-хроникой «Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции», по сути, первым в СССР полноценным документально-художественным повествованием о жизни классика на чужбине.

-

Званый гость

Захар Прилепин: «Наш фильм о Донбассе попал в лонг-лист «Оскара»

Писатель Захар Прилепин вот уже несколько лет живет в Донецке. Он — замкомбата спецназа армии Донецкой народной республики, а «по совместительству» — глава благотворительного фонда, оказывающего финансовую поддержку жителям Донбасса. Поговорить с Захаром удалось в начале лета, когда он на пару дней приезжал в Москву — записать несколько авторских телевизионных программ.

-

Стоп-кадр

В человеке все должно быть по Чехову

Нарочитая бесстрастность описания, характеризующая стиль зрелого Чехова, неизменно привлекала к его произведениям выдающихся мастеров кино. Действительно, экранное искусство в первом приближении есть не что иное, как непредвзятое наблюдение через глазок неподкупного механического аппарата.

-

Стоп-кадр

Единственный, несравненный, оглушающий

В фильме «Дневник директора школы» его персонаж заявляет: «Они думают, что я человек мягкий. А я человек твердый». Внешне субтильному — но не аристократического, а скорее разночинного вида, — с довольно высоким, резким, порой скрипучим голосом, Олегу Борисову, казалось бы, изначально подходил какой-то другой, неброский и непубличный род деятельности. Во всяком случае, не ипостась премьера, лидера, властителя дум. И все-таки ключевое слово в этом допущении — «казалось бы»…

-

Стоп-кадр

Пик кинематографии

Сто лет назад, когда свирепствовала Гражданская, усугубленная иностранной интервенцией война, совслужащие объединили усилия с киношниками, чтобы отыскать самую короткую и верную дорогу к сердцам-умам малообразованной или даже совсем неграмотной многомиллионной массы. Именно тогда у нас была впервые манифестирована на государственном уровне — самим фактом учреждения киношколы — насущная необходимость качественного масскульта. ВГИК — кузница кадров, творческая лаборатория, первое на планете государственное образовательное учреждение в сфере кинематографа.

-

Трапезная

Когда ни делай студень — всегда удовольствие

В главе «Домостроя», рассказывающей о том, «как дома животину всякую разводить, и еду и питье держать всегда», одно из гастрономических преимуществ говядины описывается так: «…рубцы и губы, и уши, и ноги коровьи во весь год сгодятся на студень; когда ни делай студень — всегда удовольствие».

-

Трапезная

Едим по-графски

Это кушанье выделяли среди прочих российские императоры и великие князья. Его заказывали в трактирах и ресторанах представители знати, купечества, просто состоятельные люди, любившие вкусно поесть и предпочитавшие национальную кухню. Споры о происхождении гурьевской каши ведутся до сих пор, и вряд ли когда-либо будет совершенно точно установлено, кто ее придумал.

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:50:21

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:50:15

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:50:04

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:49:59

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:49:38

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:49:33

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:49:18

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:49:13

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:49:09

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:48:49

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:48:43

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:48:37

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

ОтложитьЧитал

00

добавлено 2021-12-28 11:48:27

«Свой» – журнал для просвещенного консерватора от Никиты Михалкова, является ежемесячным приложением к газете «Культура»…

Добро пожаловать в библиотеку!!!

No news

Журнал «Свой»

Предлагаем вашему вниманию журнал «Свой», приложение к газете «Культура». Это именной журнал, ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОСВЕЩЕННОГО КОНСЕРВАТОРА ОТ НИКИТЫ МИХАЛКОВА, как он себя позиционирует, посвященный обсуждению значимых событий в культуре, искусстве, светской жизни России.

Желающие познакомиться с прошлым и настоящим нашей Родины, со спецификой её развития найдут в этом издании много полезной и интересной информации.

На страницах издания публикуются исторические и культурологические статьи, биографические заметки о кумирах прошлого и современности; о знаменитых и неизвестных персонах, одни из которых всю жизнь прожили в России и вложили силы в становление страны, а другие, оказавшись в эмиграции, не теряли связи с Родиной.

Задает тон рубрика «Слово издателя» — Никиты Михалкова. Актуальная проблема нашего времени, написанная хлёстким, очень выразительным языком, затрагивается в этом Слове. Михалков пишет об истинном и ложном патриотизме, о событиях на Украине, о церкви, о национальных проблемах.

Названия других рубрик говорят сами за себя: «Достояние», «Возвращение имени», «Страна мастеров», «Проверено временем», «Философ о философе». Мир кино, театра, литературы, наша русская история, наши обычаи, праздники, наша вера – всё является предметом для разговора, глубокого, продуманного и очень нужного нам сегодня. Редактор Елена Ямпольская и её команда всегда находят какие-то новые повороты в темах, которые вроде бы хорошо известны.

Статьи написаны простым, чётким, доступным языком, поэтому, даже читая серьёзнейшие статьи о философии и русских философах, все интересно и понятно.

Это действительно «свой» журнал для мыслящих людей, которым не безразлично будущее нашей страны.

О чем вы можете прочитать в журнале за 2018 год

№2; рубрика: «Наука побеждать»

С Дона до Рейна вмиг долетим…

(Поход русской армии в Европу в 19 веке)

Отечественная война, которую Россия в начале XIX века вела против французов, завершилась не на этапе освобождения страны от интервентов, а в момент взятия их столицы. В Германии на одном из посвященных нашим бойцам памятников 1813 года написано: «Салют усопшим, которые жизнью своей дали народам освобождение. Господь, благослови их прах. И ты, проходящий, пожелай им покоя».

№3; рубрика: «Русский гений»

Проект Вернадского (о великом русском ученом)

Кто-то считает его безусловным гением, пророком, который во многих своих представлениях опередил время. Кто-то — просто талантливым ученым, вдохновенным мечтателем, оставшимся в истории мировой науки. Геолог, почвовед, кристаллограф, общественный деятель, философ-мистик,— все это Владимир Вернадский. А еще — человек, заложивший фундамент советского атомного проекта. 12 марта со дня его рождения исполнится 155 лет.

№4; рубрика «Русская Евразия»

Сибирь: золото и кровь

(история Сибири)

В этом году 310-летие создания Сибирской губернии. Ее, с центром в старинном граде Тобольске, образовал Петр Великий — в перерыве между баталиями Северной войны. Несколькими годами позже первый губернатор Сибири Матвей Гагарин станет посылать монарху дорогие подарки: китайский фарфор, ткани, кедровые деревья для царского сада, золото из раскопанных курганов/

№5, рубрика «Люди и вещи»

В начале был интеллектор

(кто первый изобрел компьютер)

Персональный компьютер, который давно уже не роскошь, а главное средство массовой коммуникации, был изобретен полвека назад. Причем легендарный Стив Джобс к этому ноу-хау никакого отношения не имел — тогда он был еще школьником. Первый в мире программируемый прибор, способный упростить для всех и каждого работу с большими массивами данных, создал в 1968 году не какой-то сверхталантливый американец, как принято считать, а советский конструктор из Омска Арсений Горохов.

№10 ; рубрика «Великие реалисты»

«Целину освоили, БАМ построили…»

(сто лет назад, в октябре 1918 года, был создан комсомол)

то лет назад, в октябре 1918 года, был создан комсомол. Поначалу носивший название «Российский коммунистический союз молодежи», с образованием СССР он обрел привычную аббревиатуру — ВЛКСМ и прочно вошел в советскую действительность. На протяжении семидесяти трех лет политическая организация ставила перед собой большие задачи: шефство над всеобучем, сопротивление фашистам, освоение целины, строительство Братской и Саяно-Шушенской ГЭС, БАМа…

№11, рубрика «Страна мастеров»

Андрей Туполев: «Не красиво — не полетит»

(о самом заслуженном авиаконструкторе нашей страны)

Судьбы государств в XX веке определяли инженеры и конструкторы. Созданные ими корабли и поезда, самолеты и танки, конвейеры и электростанции давали стране возможность побеждать и развиваться. Среди главных творцов истории — великий авиаконструктор Андрей Туполев. 10 ноября со дня рождения одного из отцов советской авиапромышленности исполняется 130 лет. Его моноплан АНТ-1 взмыл в небо на заре существования СССР, а спустя полвека с трехкилометровой взлетной полосы ввысь поднялся созданный в туполевском КБ первый сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144.

Читать журнал онлайн

«Свой». Журнал Никиты Михалкова

На чтение 3 мин Просмотров 1.5к. Опубликовано 19.07.2020

Обновлено 10.11.2022

Полноцветное издание является приложением к газете «Культура» и имеет тираж 40 тысяч экземпляров. Но если сама газета содержит много оперативной информации, с которой следует знакомиться безотлагательно, ещё и по формату – А2 – не слишком удобна, то журнал наполнен по-настоящему нетленными материалами, да и в руках его держать гораздо приятнее. Почти каждый из текстов можно читать и десятилетия спустя – восприятие содержимого вряд ли изменится. Литература, кино, музыка, изобразительное искусство, архитектура, наука, история России – об этом и не только пишут многочисленные авторы «Своего». Причём делают ставку на известных личностей, на значимые места и события, тем самым пробуждая интерес даже у неискушённых читателей. А просвещённые консерваторы, на коих журнал и ориентирован, могут гораздо глубже погрузиться в тему, о которой знали многое, но далеко не всё.

Взять, допустим, январский номер «Своего» за 2020 год, приобретённый мною во время поездки в Санкт-Петербург. Если о военной карьере Александра Грибоедова и его впечатляющих дипломатических способностях я к тому моменту уже успел прочесть в паре иных источников, то превратности судеб Ивана III, Софьи Ковалевской, Михаила Исаковского оказались для меня в новинку. Как и история образования МГУ и его отдельных корпусов. А о степени влияния на Петра Великого его первой жены Евдокии Фёдоровны я и вовсе не догадывался.

В отличие от газеты «Культура», журнал «Свой» не пестрит эксклюзивными комментариями, специально взятыми накануне у экспертов в той или иной области. Авторы ориентируются в основном на архивы и редкие издания, не сбиваясь при этом на рефератную манеру подачи. Таким образом, читатель, освобождённый от необходимости перелопачивать десятки источников и собирать исторический пазл воедино, получает уже готовый и максимально интересный материал, в котором мухи, усилиями профессиональной команды Никиты Михалкова, тщательно отделены от котлет – небольших, но вкусных и сочных. Вельми рекомендую-с!

Степан РАТНИКОВ.

Доводилось читать, но не понравилось

0%

Доводилось читать, в целом неплохо

13.33%

Читаю и продолжу читать в дальнейшем

60%

Не читаю прессу в принципе! Никакую!

0%

Проголосовало: 30

Уважаемые посетители!

Представляем вашему вниманию обзор журнала «Свой»,

поступившего в фонды отдела специализированной литературы (ОСЛ)

Центральной городской библиотеки во втором полугодии 2019 года.

«Свой» – это именной журнал от Никиты Михалкова – известного советского российского кинорежиссёра и актёра. Журнал для просвещенного консерватора, как Михалков себя позиционирует, посвященный обсуждению значимых событий в культуре, искусстве и светской жизни России. Это ежемесячное приложение к газете «Культура».

Напоминаем, что первый номер журнала вышел в апреле 2014 года и в 2019 году журнал отметил пятилетний юбилей.

На его страницах публикуются исторические и культурологические статьи, биографические заметки о кумирах прошлого и современности; о знаменитых и неизвестных персонах, одни из которых всю жизнь прожили в России и вложили силы в становление страны, а другие, оказавшись в эмиграции, не теряли связи с Родиной.

Тон каждому номеру журнала задаёт рубрика «Слово издателя» от Никиты Михалкова. Самые актуальные проблемы нашего времени, написанные хлёстким, очень выразительным языком, затрагиваются в этом «Слове…». Михалков пишет об истинном и ложном патриотизме, о событиях в стране, о церкви, о национальных проблемах. Он ведёт разговор с читателем, честный и откровенный. Вот некоторые темы этой рубрики:

«Дело надо делать, господа». Потешаться над невежеством современной молодёжи, как это порой делают некоторые журналисты и видеоблогеры, на мой взгляд, это совсем не смешно. Тем более что бедственное положение у нас не только в образовании, деградация затронула самые разные стороны жизни российской молодёжи.

Собственную миссию в воспитании молодых людей вижу в том, чтобы ненавязчиво, понятным для современной молодёжи языком передавать им свои знания, понимание родной истории, чувство причастности к многогранной культуре, великой литературе, героическому и самобытному пути, пройденному Россией за много веков, — то есть заниматься тем, что называется «патриотическим воспитанием».

Верю ли я в конечный успех? Как сказал один из персонажей А. П. Чехова: «Надо, господа, делать дело». Будем следовать этому совету – всё у нас получится (№ 7-8, 2019, стр. 2).

«Школа жизни». В сентябре 2019 года 100 лет отметил знаменитый российский вуз ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова). Программа юбилейных мероприятий была обширна и многообразна.

Я пожелал нынешним и будущим коллегам – раз и навсегда осознать одну нехитрую, но крайне важную вещь: хороший фильм может получиться, только если режиссёр искренне любит родную страну, ощущает её боль как свою.

Вижу, что начинающие кинематографисты быстро овладевают профессиональными знаниями. И хочу пожелать им использовать эти знания и навыки так, чтобы зрители-соотечественники и через пятьдесят, и через сто лет продолжали смотреть наше кино. А для этого нужно помнить, что режиссура – это точка зрения, знание жизни, своя позиция и умение её отстаивать (№ 9, 2019, стр. 2).

«Чтобы запомнить навсегда». В начале осени в Севастополе прошла церемония установки закладного камня на месте будущего памятника. Монумент, который будет воздвигнут в городе русской славы, посвящается окончанию Гражданской войны.

Найдутся люди, которые скажут: «Почему решили установить его именно здесь?!». Этому есть множество причин и обоснований.

Именно отсюда, с крымских причалов, уходили в 20-м году прошлого века корабли, под завязку наполненные обездоленными, глубоко несчастными, навсегда покидавшими Родину русскими людьми.

Самая страшная за всю историю Отечества трагедия охватила в те годы всю страну, каждый русский город, все наши деревни и сёла. А значит, мемориалы наподобие того, что планируют открыть в Севастополе, на мой взгляд, следовало бы установить повсюду.

И пусть такие мемориалы напоминают нам о том, чем чреваты в России всеобщие смуты, великие социальные катаклизмы – они просто-напросто ставят русский народ на грань абсолютного небытия (№ 11, 2019, стр. 2).

«Грудь в крестах или голова в кустах». На заседании Совета по русскому языку в декабре этого года Президент России В. В. Путин высказался о необходимости «сбережения, развития и распространения русского языка, русской литературы». Русский язык – это не просто инструмент общения, но главная духовная и культурная ценность. Без русского языка просто-напросто не будет России, особенной, совершенно уникальной цивилизации.

На Урале есть особое место. Там вкопан столб, символизирующий прохождение географической границы между Европой и Азией. И в ту, и в другую сторону от него на тысячи вёрст раскинулись земли, где люди говорят между собой по-русски, и это обстоятельство позволяет им ощущать себя единой нацией с самобытной, неповторимой культурой.

Мы вовсе не замыкаемся в себе, по достоинству ценим произведения зарубежных авторов, однако по-настоящему своими чувствуем себя лишь среди тех, с кем в прямом и переносном смысле говорим на родном языке.Веками, оставаясь открытыми для чужеземных культур, мы неизменно предстаём перед остальным, прежде всего западным миром во многом непонятными и непостижимыми. Причина так называемой «загадки русской души» тоже кроется в языке, в его несравненной образности. Более подробно на эту тему автор рассуждает в рубрике «Слово издателя» (№ 12, 2019, стр. 2).

В журнале есть как традиционные рубрики, так и меняющиеся. Традиционные рубрики, например, – «Слово издателя», «Книжная палата», «Стоп-кадр», «Родное слово», «Ретроспектива», «Трапезная» и другие познавательны и интересны материалы и меняющихся рубрик журнала. Предлагаем познакомиться как с теми, так и с другими.

Рубрика «Русский след» представляет материал Елены Мачульской «И кто тут владычица морей?»

Русский путешественник Фёдор Конюхов, завершивший недавно своё беспримерное плавание в южных широтах, в одной из написанных им для детей книг специально указал: «Открыли её не испанцы, не англичане и не американцы. Честь открытия последнего нового материка на планете принадлежит нашим соотечественникам – отважным русским мореходам». Речь идёт об Антарктиде.

Загадочную южную землю –TerraAustralisIncognita – начали изображать на картах задолго до того, как её достиг первый корабль. Очертания неведомого берега зависели исключительно от фантазии картографа, там нередко изображались горы, леса и реки. А британский географ Александер Далримпл в 1770 году написал труд, где утверждалось, что население таинственного континента превышает 50 миллионов человек.

Эту землю искали многие мореплаватели. Однако достичь её впервые удалось русской арктической экспедиции, вышедшей из Кронштадта в июле 1819 года, 200 лет тому назад. Это произошло спустя десятилетия после того, как знаменитый британец Джеймс Кук, не сумев пробиться через преградившие ему путь ледяные поля, заявил: «Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках Южного материка, настолько велик, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы». Куку поверили и в течение 45 лет полярных экспедиций не предпринимали.

В начале XIX века, окрылённая победой над Наполеоном Россия осознала себя и как великая морская держава: «Славу такого предприятия не должны мы допускать отнять другим у нас».

Были разработаны проекты антарктического похода, один из которых получил одобрение императора Александра I. На крайний юг отправились два военных судна – «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Они отправились в неведомые дали.

Немецкий географ Август Петерман в 1867 году констатировал: «За эту заслугу имя Беллинсгаузена можно прямо ставить в один ряд с именами Колумба и Магеллана…».

О том, что повстречали на пути русские мореплаватели, как шли через диковинные моря, как руководители экспедиции по-отечески заботились о вверенных им людях, какие открытия были сделаны русскими путешественниками во время экспедиций, об этих и других увлекательных событиях читатель может прочитать подробно в журнале (№ 7-8, 2019. стр. 8-11).

С тех пор как в небе появились первые летательные аппараты, древнегреческая сказка об Икаре стала, по сути, былью. Но воспарить – это одно, а плавно без ущерба для жизни и здоровья спуститься с небес на землю – совершенно другое. «Качнётся купол в небе» – так называется материал Сергея Алдонина в рубрике журнала «Люди и вещи».

Считается, что первое средство, позволяющее избежать травмоопасного падения с огромной высоты, изобрел в XV веке неутомимый Леонардо да Винчи. Правда, в те годы ещё даже простейших аэростатов не существовало. Когда же у людей появились самолёты, некоторое время в ходу были громоздкие, прикрепляющиеся к ним зонтичные парашюты. Тяжёлые, ненадёжные, они часто выходили из строя, да и в работоспособном состоянии раскрывались с трудом. Неудивительно, что авиаторы их не любили. На выручку покорителям неба пришёл в начале ХХ столетия русский актёр, офицер, акцизный чиновник Глеб Котельников.

Он не был инженером, конструктором, не имел соответствующего образования. До сорока лет ничего в его биографии не указывало на то, что этот человек станет автором одного из самых удивительных и полезных открытий ХХ века.

Какие же события повлияли на будущего изобретателя? Осенью 1910 года на всероссийском празднике воздухоплавания случилась трагедия: разбился лётчик Лев Мациевич. Самолёт развалился на высоте, на глазах потрясённой публики. Это была первая русская авиакатастрофа. Позже Котельников вспоминал: «Гибель молодого лётчика в тот памятный день настолько меня потрясла, что я решил во что бы то ни стало построить прибор, предохраняющий жизнь пилота от смертельной опасности».

Ноу-хау русского изобретателя прогремело на весь мир в 1912 году на конкурсе в Париже. Глеб Евгеньевич мечтал воплотить свою мечту на родине, в России. Только для этого ему приходилось подолгу обивать пороги начальственных кабинетов, и отстаивать свои идеи перед чиновниками.

Аппараты Котельникова позволили авиаторам совершать свободное парение в воздухе и плавно приземляться. Таких феноменов, как воздушный десант и парашютный спорт, возможно, не возникло бы ещё десятилетия, если бы не изобретение Глеба Евгеньевича Котельникова.

О том, как талантливый русский самоучка добивался успеха и признания своего изобретения, сколько отказов пришлось ему выслушать от военных чиновников, считавших его изобретение вредным для авиации, как иностранцы пытались присвоить его изобретение и, кто пришёл на помощь изобретателю первого отечественного парашюта, читайте в журнале (№ 7-8, 2019, стр. 44-47).

Об известных русских промыслах, таких как Хохломская роспись, Дымковская игрушка, Жостовская подносная роспись, Палехская лаковая миниатюра, Гжельская глиняная посуда, известно далеко за пределами нашей страны. Мы же хотим познакомить читателей с уникальным и единственным предприятием нашей страны, которое находится в древнем русском городе Торжок.

Рубрика «Страна мастеров» представлена материалом Андрея Самохина «Не лыком шиты – золотом». Золотое шитьё – знамён и погон, облачений священников и аксессуаров верховной власти, праздничных одежд и обуви, настенных картин и украшений на любой вкус существует в Торжке много веков. В наши дни лишь новоторам (ударение на третью гласную букву о) – так по-старинному называют себя местные жители – удаётся в полной мере сохранять и развивать древний народный промысел – торжокское золотное шитьё.

Промысел пришёл к нам из Византии и известен с XIII века. Говорят, что позаимствовала его княгиня Ольга, заприметив и облюбовав во время крещения в Царьграде. С тех пор центрами золотного шитья стали православные обители.

В XVII столетии по указу царя Алексея Михайловича в Торжке был учреждён «сафьяновый двор», на котором производились предметы одежды и обуви. Тогда же, видимо, были срифмованы слова старинной песни: «Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка».Торжокские мастерицы вышивали золотым шитьём головные уборы, кисейные рукава, передники, пояса, сафьяновую обувь, кошельки, детали народного костюма и предметы церковного обихода.Поступали заказы от императорского двора для коронации русских царей и других национальных торжеств.

В советское время традиция продолжилась, хотя и в несколько иных формах. Под знаменем с выполненной в Торжке вышивкой наши войска в ноябре 1941-го шли по Красной площади на фронт, а в 1945-м там же участвовали в Параде Победы.

Этнограф-историк Фёдор Солнцев в середине XIXвека зарисовал новоторжских девушек в шитых золотом костюмах. Даже накосник (традиционное русское девичье головное украшение) содержал нити цвета благородного металла. Вес такого одеяния достигал иногда целого пуда (16-ть с лишним килограмм)!

«Замужний» головной убор – кичка или платок – тоже были с золотом. Показаться без него на людях значило «опростоволоситься». То же касается и поясов: мужских и женских, различных для каждого возраста и всякого звания. Ходить без пояса означало «распоясаться» – с таким человеком серьёзных дел никто иметь не желал.

В музее при фабрике посетителям показывают красную рукавичку с золотым узором. В стародавние времена каждую осень в Торжке проходили традиционные «Никитские ярманки невест». Девушки, став в рядок, стыдливо прикрывали лица самосшитыми варежками, а каждый жених выбирал себе суженую по узору на рукавичке.

В витринах музея, помимо изделий разных эпох, представлены старинные нитки, напёрстки, изящные дорожные наборы для вышивания, деревянные пяльцы, шило.

Изделия, созданные золотошвейками Торжка, – это ручная красота. Здесь практикуют два вида вышивки: «совсем ручную» (на пяльцах) и ручную-механизированную, на швейных машинках. Часто они совмещаются в одном изделии. Машины-автоматы полностью исключены, каждая вещь должна быть согрета теплом человеческих рук.

Шитые золотом вещи не потеряли популярность и сегодня. Изделия мастериц из Торжка находятся в Георгиевском и Андреевском залах Кремля. Индивидуальные золотые погоны торжокского производства носит министр оборон России Сергей Шойгу. В красивых мундирах с вышитыми золотом деталями щеголяют президентский полк и кремлёвский почетный караул.

Увидеть цветные фотографии из залов фабричного музея и более подробно узнать об этом промысле, а ещё и о том, какое отношение имеют к нему Александр Сергеевич Пушкин и, воспетая им в одном из известных его стихотворений Анна Керн можно в журнале (№ 7-8, 2019, стр. 48-53).

1 сентября в нашей стране, как известно, День знаний. Но таковым он был провозглашён сравнительно недавно, 35 лет назад, а до 1984 года, знаменовал собой официально-торжественное начало учебного процесса, событие в меру яркое и праздничное. Рубрика «Ретроспектива» представляет материал Валерия Бурта «Рождённый в СССР».

В последнее время тема образования в современной России очень актуальна. Кто-то недоволен организацией учебного процесса, некоторые родители просят перевести детей на пятидневное обучение, других не удовлетворяет качество преподавания предметов. А как обстояли дела в образовании в прошлые времена?

В первый осенний день по традиции, установившейся в советские времена, вновь оживают школы, бывшие техникумы нынешние колледжи, вузы.

До XIX века в учебных заведениях России единого для всех времени начала занятий не существовало. Обучение велось с сентября, октября и даже с начала зимы. В 1803 году вышли «Предварительные правила народного просвещения», содержавшие в себе основы тогдашней образовательной реформы. В частности, указывалось: учебный год должен начинаться 1 августа и завершаться 1 июля. Далее следовали каникулы, именовавшиеся «вакациями» или «роздыхом».

Школяров и студентов не баловали – «бездельничали» они всего-навсего месяц. Впрочем, в некоторых гимназиях начало учебы на две недели отодвигали. Знаниями по методическим программам дети и юноши обогащались ежедневно, кроме воскресений и больших праздников, за их вычетом учебный год включал в себя 240-241 календарный день.

В первые годы советской власти всюду царила неразбериха, которая не могла не затронуть сферу народного просвещения. В учебных заведениях обучение начиналось в разные сроки. Подобное продолжалось до сентября 1935-го, пока не вышло совместное постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе». Согласно этому документу, учебный год начинался отныне 1 сентября.

А почему именно 1 сентября? На сей счёт есть разные версии. О них подробно написано в статье. Здесь же можно узнать, как создавалась в стране сеть образцовых школ, которые посещали наиболее способные дети рабочих, крестьян, служащих, а вместе с ними отпрыски партийных деятелей, членов правительства, высокопоставленных военных и других именитых персон советской элиты. Если исключить детей крестьян, рабочих и простых служащих, то всё остальное напоминает современные элитные школы, можно ещё добавить отпрысков богатых людей страны.

Дети Иосифа Сталина – руководителя советского государства – Светлана и Василий, внучки писателя Максима Горького, сыновья Берии учились в московской образцовой школе № 25 (сейчас – № 175). Дети из простых семей неплохо уживались в таких школах с детьми советской элиты. А учителя, разумеется, держали в голове статус родителей и старались не обижать отпрысков всеми уважаемых людей. Но находились и такие смельчаки, которые ставили оценки по справедливости, невзирая на лица.

Заслуживает внимания история, произошедшая в одной из спецшкол Москвы. В ней учился сын Сталина Василий, переведённый туда на учёбу, так как школа была с военным уклоном. У сына вождя возник конфликт с преподавателем истории Владимиром Васильевичем Мартышиным. Дело дошло до самого И. В. Сталина.

В 1941 году 1 сентября почти утратил своё безусловное значение. Школам было рекомендовано уделять главное внимание военно-физкультурной подготовке школьников: «Учащиеся должны будут научиться преодолевать препятствия, владеть оружием, метать гранаты, переплывать реку, вести рукопашный бой. Задача каждого педагога – прививать учащимся такие качества советского человека, как героизм, самоотверженность, презрение к смерти, готовность до последней капли крови бороться с врагами Родины». Началась Великая Отечественная война. О наступлении нового учебного года «забыли».

Как и когда появился в нашей стране День Знаний? Он был учреждён в 1984 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Одним из инициаторов праздника считается директор краснодарской школы № 12, заслуженный учитель Фёдор Брюховецкий. Он же в своё время придумал церемониал под названием «Последний звонок» –трогательно-грустное торжество для выпускников и их учителей. Выпускники прощаются со школой под звон колокольчика и предают эстафету первоклассникам.

О том, чем закончился конфликт преподавателя истории с сыном И. В. Сталина, как учились дети блокадного Ленинграда и в разных концах нашей страны в годы Великой Отечественной войны, как в 2004 году День знаний в России вылился в общенациональную трагедию, когда во время теракта в бесланской школе погибло более трёхсот человек – детей, учителей, родителей, спасателей и сотрудников МВД, об этом и другом читайте в журнале (№ 9, 2019, стр. 16-19).

После каждого провала нашей сборной по футболу скептики прибегают к старой формулировке: «Россия – не футбольная страна». Отчасти с этим можно согласиться. Несмотря на отдельные впечатляющие успехи, мировых звёзд первой величины среди полевых игроков у нас, по сути, не было даже во времена СССР.

При большом уважении к Эдуарду Стрельцову и Фёдору Черенкову, Давиду Кипиани и Олегу Блохину, Всеволоду Боброву и Михаилу Месхи, а также многим другим кумирам болельщиков разных эпох следует признать, что до планетарной известности Пеле и Марадоны, Роналду и Месси им, в общем-то, далековато.

Но все аргументы пессимистов разбиваются при упоминании Льва Яшина – лучшего вратаря в истории «спорта номер один», единственного голкипера, удостоенного «Золотого мяча», который вручают по итогам года сильнейшему футболисту Европы.

Рубрика «Забавы молодецкие» представляет материал Дмитрия Епифанова «Король Лев» о знаменитом русском футболисте Льве Ивановиче Яшине.

Он родился в октябре 1929 года. Мальчишкой гонял мяч со сверстниками во дворе столичного района Богородское и о спортивной славе только мечтал. Тем не менее, полученная в суровых уличных баталиях закалка, регулярно выручала его много позднее в критические моменты карьеры. В 1944 году, будучи подростком, он работал на заводе и параллельно выступал за любительскую команду городского совета общества «Динамо». Там на него обратил внимание Аркадий Чернышев, который в то время курировал молодежный футбол.

В 1949-м юный вратарь официально вошёл в состав клуба, но до громких титулов и званий ещё было далеко. Вратарская линия «Динамо» считалась лучшей в стране, выдвинуться на первый план из-за широких спин Алексея Хомича и Вальтера Саная мог только по-настоящему, одарённый спортсмен, готовый ежедневно, самоотверженно и самозабвенно «пахать».

Тогда ещё никто не мог предположить, что Яшин выведет вратарскую игру на новый, недостижимый доселе уровень. Полноценное международное признание пришло к нему на четвёртом десятке от роду, хотя к тому моменту он выиграл множество трофеев с «Динамо», а со сборной СССР победил на Олимпиаде-56 в Мельбурне. По-настоящему сборную СССР с её непробиваемым вратарём оценили только в 1960 году, после успеха в первом Кубке Европы в Париже. Французская пресса называла его «Чёрной пантерой» и «Чёрным пауком» за неизменный цвет свитера и способность парировать, казалось бы, не берущиеся мячи.

Недавно многие каналы российского телевидения показывали церемонию вручения премии лучшим футболистам 2019 года, футболистам мирового уровня. Лучшим голкипером 2019 года стал вратарь сборной Бразилии и английского «Ливерпуля» Аллисон. Ему вручили приз имени Льва Яшина.

Яшин является единственным вратарём в истории футбола, удостоенным «Золотого мяча».Этот приз он получил в 1963 году. Лев Иванович Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола.

В дни чемпионата мира по футболу в России вышел документальный фильм «Лев Яшин № 1», а в октябре 2019 года на широких экранах показали премьеру полнометражной картины «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».Имя легендарного динамовца увековечено и в названии нового клубного стадиона, под сводами которого на каждом матче гремит: «Только Яшин! Только «Динамо»!..». Мы все хорошо помним, кем являлся Лев Яшин, и осознаем, какую роль он сыграл не только для отечественного, но и для мирового футбола.

О судьбе этого выдающегося спортсмена, его манере игры, спортивных победах и личной жизни читайте на страницах журнала (№ 10, 2019, стр. 44-47).

В рубрике журнала «Русский гений» помещён материал Андрея Самохина «Kalashnikov – звучит доходчиво» о нашем соотечественнике Михаиле Калашникове, русском изобретателе знаменитого на весь мир автомата.

«Человек-автомат», как его иногда называли, дал свою фамилию огромному оружейному концерну, университету, улицам городов. Именем Калаш в какое-то время стали нарекать детей в воюющих странах Африки.

Пресловутую «загадку Калашникова» пытались разгадать давно, и оттого, что она разгадке не поддавалась, вокруг плодилось множество «версий».Дескать, не мог малограмотный слесарь-железнодорожник придумать лучшие в мире автомат и пулемёт; не иначе, знаменитый Хуго Шмайссер, вывезенный после войны в Ижевск, помог молодому советскому технарю, а некоторая внешняя схожесть StG-44 и АК-47 – мол, наглядное тому подтверждение.

Для тех, кто мало-мальски разбирался в оружии и, хотя бы в общих чертах знал биографию Михаила Тимофеевича, эта байка изначально выглядела глупым домыслом, как, впрочем, и утверждение о схожести автоматов. Но до сих пор в неё верят, особенно те, кто склонен считать всё русское заимствованным.

В мире стрелкового оружия встречалось немало замечательных «стволов», однако лишь единицы оставались легендами. Это и зарекомендовавшие себя в дворянских дуэлях пистолеты Лепажа. И атрибут ковбоев, бандитов и шерифов, «уравнявший всех в правах» кольт. И самая массовая винтовка-долгожитель – трёхлинейка Мосина, а также «революционные» наган и маузер, почитаемый нашими ветеранами «папаша» (ППШ)… В этом славном ряду стоит и калаш.

Чем обусловлена его легендарность? Одна из основных составляющих производственного успеха – массовость выпуска. АК произведено в мире более 100 миллионов единиц. Автоматы и пулемёты Калашникова стоят на вооружении армий пятидесяти с лишним стран. Ближайший конкурент, американская винтовка М16 отстаёт по этим показателям примерно на порядок.

Автомат Калашникова имеет много преимуществ, одно из которых – это неприхотливость, удобство для «пользователей». Сам Михаил Тимофеевич не раз подчёркивал: его автомат «создан простым солдатом для простых солдат». Классический калаш действительно можно – немного потренировавшись – разбирать и собирать с закрытыми глазами: всех основных деталей – девять штук, а сцеплены они просто и надёжно. Освоить производство АК по лицензии также гораздо проще, чем в случае с М16 или другими автоматическими винтовками.

Немного истории: первый АК с расшифровкой «7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года» был принят Советской армией на вооружение в 1949-м году. И в том же году 29-летнего мастера наградили орденом Красной Звезды и Сталинской премией 1-й степени.

Михаил Тимофеевич – талантливый самородок, какими никогда не оскудевала земля русская. И всё-таки дело,прежде всего, в государственной системе и общественной атмосфере, побуждавших людей, «университетов не кончавших», творить, изобретать. Начальство того времени на всех уровнях к подобным самородкам присматривалось внимательно и не мешкая двигало их вверх. И много талантливых изобретателей появилось во многом благодаря советскому строю. Стало бы чудо-мастеров в стране ещё больше, если бы не ГУЛАГ и массовые репрессии? Возможно…

Кстати, семья живших на Алтае переселенцев с Кубани Калашниковых не избежала раскулачивания и выселки под Томск, что не помешало чрезвычайно смышленому сыну «лишенца» окончить школу, где он увлекался механикой (и сочинением стихов), вступить в комсомол. Биография Михаила Тимофеевича хорошо известна. Он написал воспоминания о детских и юношеских годах своей жизни, и о том, как воевал на фронтах Великой Отечественной. Из его воспоминаний можно узнать, что подвигло его на создание своего будущего пистолета-автомата, и как сам маршал Георгий Константинович Жуков наградил изобретателя именными часами.

Ставший легендой ещё при жизни, получив все мыслимые награды, а также генеральские погоны, он до конца дней оставался исключительно простым, скромным и душевным человеком. Не уставал подчёркивать, что всё оружие с его фамилией – это плод коллективного труда. До самой смерти (2013 год) жил с семьёй в скромной трёхкомнатной квартире, на третьем этаже пятиэтажки без лифта. А когда зарубежные корреспонденты интересовались маркой его личного самолёта и количеством миллиардов на счетах, конструктор лишь добродушно улыбался.

Главное детище оружейника изображено на гербах четырех государств, прославлено в стихах и песнях, признано одним из великих мировых изобретений ХХ века и уже давно служит популярнейшим национальным брендом наряду с водкой, балалайкой, матрёшкой.

Подробнее узнать о трудах конструктора и его личной жизни, познакомиться с интересными фактами, например, почему за статус родины легендарного автомата давно спорят российские города Ижевск и Ковров, увидеть уникальные фотографии можно на страницах журнала (№ 11, 2019, стр. 37-41).

Надеемся, что читателей не оставит равнодушными рубрика журнала «Трапезная». Автор рубрики Максим Сырников (фамилия под стать содержанию) знакомит читателей с настоящей русской кухней, рецепты которой кем-то уже забыты, а некоторые, может быть, никогда о них и не слышали. Это не просто рецепты из кулинарных книг. Это рецепты настоящих русских блюд, которые и сегодня актуальны.

Статья «Культурный слой» поможет всем желающим приготовить знаменитую русскую кулебяку по старинной технологии. Русская кулебяка, воспетая нашими классиками от Крылова и Гоголя до Чехова и Гиляровского, представляет собой особенный, многослойный пирог, причём с блинами.. Зачем здесь последние и к чему это «тесто в тесте» – спросит читатель? А нужны они для того, чтобы внутри кулебяки было несколько аппетитных слоёв, чтобы начинка не смешивалась, а при разрезании готового пирога – не рассыпалась.

Антон Павлович Чехов говорил: «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтобы соблазн был. Подмигнёшь на неё глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь её есть, а с неё масло, как слёзы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком…».

В журнале предложен пошаговый рецепт кулебяки. Читатели узнают также о кулебяке на четыре угла и почему смазывать её надо крепким чаем (№ 7-8, 2019, стр. 64-65).

Статья «Едим по-графски» предлагает рецепт гурьевской каши на 4-6 порций. Это кушанье выделяли среди прочих российские императоры и великие князья. Его заказывали в трактирах и ресторанах представители знати, купечества, просто состоятельные люди, любившие вкусно поесть и предпочитавшие национальную кухню.

Споры о происхождении гурьевской каши ведутся до сих пор, и вряд ли когда-либо будет совершенно точно установлено, кто её придумал. Не вызывает сомнения то, что своё название знаменитое блюдо получило в честь видного государственного деятеля начала XIX века графа Дмитрия Александровича Гурьева. Рецептов приготовления этой во многих смыслах непростой слоёной каши немало, но важен принцип: строгая последовательность действий и необходимость использования пенок, образующихся при топлении натуральных сливок (№ 9, 2019, стр. 48-49).

Засолить по всем правилам русской кухни в конце лета или осенью«лесную нашу говядинку» – грибы, поможет замечательный рецепт в статье «Насолить по полной». Здесь же можно узнать о том, какие блюда можно приготовить с грибами, и при какой температуре хранить готовые грибы (№ 10, 2019, стр. 48-49).

Статья «Они сошлись: и мёд, и пламень» предлагает приготовить сбитень. В гоголевском произведении есть такой фрагмент: «День, кажется, был заключён порцией холодной телятины, бутылкой кислых щей и крепким сном во всю насосную завёртку».

Современного читателя тут наверняка удивить упоминание некой бутылки: разве можно похлёбку разливать в посуду для питья. Однако подобное недоумение – прямое следствие того, что мы, к сожалению, во многом утратили кулинарные традиции предков, начисто забыли, что щами когда-то назывались не только сытные кушанья, подаваемые на обед, но и особые виды напитков.

Знаете ли вы, как приготовить хороший – приятный, полезный, согревающий в холодное время – сбитень? Вопрос риторический – при том, что много веков он считался нашей гастрономической достопримечательностью (иностранцы называли его «русским глинтвейном»).

О том, какое значение имел сбитень в национальном быту, говорит популярный лубок 1820-х годов XIX века. На нём изображены русские солдаты с пленённым ими Наполеоном. Они его потчуют и приговаривают:

Твоё добро тебе приелось,

Гостинцев Русских захотелось…

Вот сласти Русския, смотри не подавись!

Вот с перцем сбитинёк, смотри не обожгись!

Сварить сбитень, в общем-то, несложно. Рецепт приготовления в журнале (№ 11, 2019, стр. 48-49).

В одной из глав «Домостроя», рассказывающей о том, «как дома животину всякую разводить, и еду и питьё держать всегда», одно из гастрономических преимуществ говядины описывается так: «…рубцы и губы, и уши, и ноги коровьи во весь год сгодятся на студень; когда ни делай студень – всегда удовольствие».

От украинского холодца, французского галантина, молдавского рэсола, грузинского мужужи и других подобных блюд это русское кушанье тем и отличается, что варится исключительно из говядины. Название «холодец» когда-то обозначавшее в нашей традиционной кухне разновидность ягодного десерта, распространилась в России лишь в ХХ веке.

Знаток отечественной кулинарии Вильям Похлёбкин в одной из своих книг ошибочно утверждал, что студень готовится и из говядины, и из телятины, и из свинины. Однако уже в начале 1980-х годов оплошность исправил и совершенно верно указал на принципиальное отличие.

В статье «Когда ни сделай студень – всегда удовольствие» рецепт приготовления этого наивкуснейшего блюда. Какие части говядины выбрать, сколько времени потребуется для приготовления, какие овощи нужны – это всё можно знать в журнале. И хотя новогодние праздники уже отгремели, студень можно приготовить в любое время года. Приятного аппетита! (№ 12, 2019, стр. 48-49).

Тем, кто интересуется историей Отечества будет интересно прочитать в журнале материалы о строительстве Петром I морского флота, так необходимого России в борьбе за выход в Балтийское море («Это было под Гангутом» – № 7-8, 2019, стр. 4-7). Подробнее узнать о фаворите Екатерины Великой Григории Потёмкине, который не только реформировал армию, но и заложил основы развития многих отраслей отечественной экономики на десятилетия вперёд. Более эффективного менеджера, а точнее, благоустроителя страны в истории России, пожалуй, не было («На светлейшей стороне»– № 9, 2019, стр. 3-7). Интерес представляет и рубрика «Дом Романовых.

Любители кино прочитают о судьбах знаменитых режиссёров и актеров нашего кинематографа, увидят редкие фотографии из личных архивов. Это и советская дама-кинорежиссёр Татьяна Лиознова («У каждого мгновенья свой резон…» — № 7-8, 2019, стр. 58-63). И кумиры советского и российского кино – актёры Михаил Жаров («Не только Анискин» – № 10, 2019, стр. 38-43), Олег Борисов («Единственный, несравненный, оглушающий» – № 11, 2019, стр. 42-47), и Вячеслав Невинный («Большой хороший человек» — № 12, 2019, стр. 42-47).

Знатоки искусства и литературы не пропустят материалы из рубрик «Великие реалисты», «Русский авангард», «Родное слово» и «Званый гость». Молодых читателей может заинтересовать рубрика «Забавы молодецкие». Многим будет интересны рубрики «Символ веры», «Русский след» и другие.

Надеемся, что материалы журнала будут интересны и читателям, имеющим большой жизненный опыт, и тем, кто ещё только начинает его приобретать.

Журнал «Свой» представлен как в печатном, так и в электронном виде.

Сайт журнала: http://portal-kultura.ru/articles/svoy/

Подготовила: Стаканчикова О. А., библиограф СБО МБУК «ЦГБ»,

январь 2020 года.